Il caso Piketty, di Gianni Mula

La disuguaglianza – 3

Sino al 2007 tutti credevamo, in una maniera o nell’altra, che il progetto moderno, in pratica il progresso scientifico e tecnologico, avrebbe garantito a tutti un minimo di benessere. Ci raccontavano che l’economia del libero mercato, se tenuta al riparo da deleterie distorsioni populiste, avrebbe compiuto il miracolo di generare, per l’economia globalizzata nella quale viviamo, la massima crescita possibile. E noi ci credevamo. Ci raccontavano che non dovevamo preoccuparci per l’aumento della disuguaglianza, o essere invidiosi dei maggiori benefici che sarebbero andati ai creatori di posti di lavoro e di valore aggiunto per gli azionisti, perché con l’aumento delle dimensioni della torta (vale a dire del Pil, il Prodotto Interno Lordo) sarebbe aumentata anche la fetta per i ceti meno abbienti[1]. E noi ci credevamo.

La crisi del 2008 ci ha fatto perdere per sempre quest’ingenua fiducia. Di colpo ci siamo resi conto che credere nel progetto moderno significava rassegnarsi a vivere in un mondo privo di senso, nel quale l’avere conta più dell’essere e il cinismo viene prima dell’integrità. Beh, proprio di colpo no, perché in precedenza c’erano stati molti segni premonitori[2]. Ma la crisi che sta distruggendo un’intera generazione non è altro che l’espressione dell’improvvisa consapevolezza che i nostri abituali punti di riferimento morale e sociale hanno perso ogni significato. Credevamo che schierarci dalla parte del progresso scientifico e tecnologico sarebbe sempre stata la cosa giusta da fare. Ora ogni volta che si parla di progresso vorremmo sapere che cosa significa, e soprattutto del progresso di chi si sta parlando.

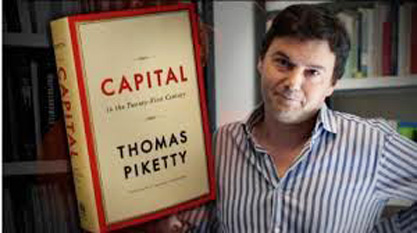

In questa situazione di incertezza generale, in presenza di politiche economiche italiane ed europee che definire folli è un complimento, è scoppiato con grande fragore mediatico il “caso Piketty”[3]. Si parla di un libro, Capital in the Twenty-First Century(Il Capitale nel XXI secolo), che è stato appena tradotto in inglese e ha raggiunto il primo posto, in assoluto, nella lista dei libri più venduti da Amazon[4]. Un libro che si vende come un romanzo fantasy, o porno, di quelli da leggere in spiaggia, ma non è né l’uno né l’altro. È invece un ponderoso studio scientifico che documenta la sostanziale iniquità di un sistema economico costruito su una visione assolutistica del principio del libero mercato. Mostra, in altri termini, che la prevalenza assoluta dell’interesse privato rispetto a quello pubblico porta inevitabilmente a una sempre crescente disuguaglianza, e quindi a una fondamentale divergenza di interessi, tra i due gruppi dell’1% e del 99%. Cioè tra coloro che contano di più e coloro che contano di meno, tra coloro che si arricchiscono anche durante le crisi e tutti gli altri, che poi sono quelli che ne pagano sempre l’intero costo.

È un libro che mostra che la disuguaglianza tra i due gruppi aumenta inevitabilmente perché la ricchezza del primo gruppo (cioè di coloro che hanno più capitale da investire) cresce più in fretta di quella di coloro che al massimo hanno da investire normali redditi da lavoro. In altre parole la resa degli investimenti (cioè dei capitali di quelli dell’1%) cresce più della crescita del resto dell’economia (cioè degli stipendi del 99% che vive del proprio lavoro). A spanne si può stimare che negli Stati Uniti la ricchezza dell’1% cresca attualmente del 6%-7% all’anno, quella del rimanente 99% di meno del 2%.

La tesi conclusiva del libro, argomentata con chiarezza, convinzione e soprattutto con una montagna di dati statistici che si estendono su due secoli, è persuasiva quanto sconvolgente: Il capitalismo che abbiamo conosciuto nei tre decenni dopo la seconda guerra mondiale ha cambiato natura, è ritornato ad essere quel capitalismo patrimoniale basato sull’eredità che c’era ai tempi della Belle Époque, prima della Grande Depressione del ’29. Ma questa trasformazione può non essere definitiva se si decide di intervenire a livello globale sugli alti livelli di ricchezza finanziaria, come dimostra il trentennio di crescita senza aumento della disuguaglianza che c’è stato dopo la seconda guerra mondiale.

Questa tesi, per quanto interessante, non sarebbe bastata, da sola, a trasformare un monumentale studio accademico in un bestseller. Lo straordinario successo di vendita del libro non si può spiegare che con la scelta di raccontare la storia economica degli due ultimi secoli senza banalizzarne i problemi, ma anche senza nascondersi dietro l’oscurità del linguaggio specialistico[5]. In tal modo il libro si è rivolto effettivamente a tutti, ed è stato giustamente, e straordinariamente, premiato dalle vendite.

Che si sia trattato di una scelta meditata e consapevole è mostrato dalle parole con le quali si conclude l’introduzione: «… in linea di principio il lavoro specialistico … permette agli studiosi che lo desiderano di fare ricerche che non dipendono dallo studio di serie statistiche. Ci sono migliaia di maniere di lavorare nel campo delle scienze sociali, e la raccolta di dati statistici non è sempre indispensabile né (ammetto) un’attività particolarmente creativa dal punto di vista intellettuale. Detto questo mi sembra che tutti gli scienziati sociali, i giornalisti e i commentatori, tutti gli attivisti del sindacato e quelli politici, e tutti i cittadini dovrebbero avere un interesse serio per il ‘denaro’, per come misurare la sua distribuzione, per i fatti che lo circondano e per la sua storia. I ricchi non hanno mai mancato di difendere i propri interessi. Rifiutarsi di avere a che fare con i numeri serve raramente l’interesse dei meno abbienti».

Le serie storiche di dati sul reddito e sulla ricchezza hanno un’oggettività intuitiva che può essere colta da tutti, anche dai non specialisti. Tutti perciò sono messi in grado di seguire il percorso che porta all’affermazione “l’idea che la libera competizione sul mercato porrà fine a una società dominata dalla ricchezza trasmessa per eredità per portare a un mondo sempre più meritocratico è una pericolosa illusione” (cap. 11, p. 675) e di valutarne personalmente l’attendibilità. Ma le stesse ragioni che spiegano il successo editoriale del libro spiegano anche i motivi dell’eccezionale ostilità che ha incontrato negli ambienti legati all’economia cosiddetta “mainstream” o neoclassica, quella che manovra il potere economico reale (non quella che assegna i premi Nobel).

Dopo aver letto questo libro nessuno infatti potrà più illudersi che lasciar fare alle forze del libero mercato porterà automaticamente al progresso economico. Soprattutto perché a smontare questa favola non è stato un vecchio marxista-leninista orfano della Russia di Stalin ma un giovane economista del tutto a suo agio con l’economia di mercato. Perciò la segnalazione che la disuguaglianza ha ormai trasformato l’1% da gruppo di vincenti (in una competizione in qualche modo meritocratica e benefica per tutti) in una classe che perpetua per eredità i privilegi acquisiti va presa molto sul serio. Quando il “merito” diventa indistinguibile dal patrimonio, ogni garanzia democratica perde significato e il confronto politico scade a lotta di interessi contrapposti.

Un esempio significativo è il comportamento della stampa di orientamento conservatore, cioè quasi tutta. Per essa, poiché è in mano all’1% e ne difende gli interessi, ogni mezzo è buono per mettere in cattiva luce chi denuncia come favola l’idea di un progresso per tutti garantito dal libero mercato. Se i soliti mezzi (accuse di avere tendenze comuniste, di fare del lavoro interessante ma in fondo utopico, o mescolanze varie di questi due approcci) si rivelano, come nel caso del libro di Piketty, sostanzialmente inefficaci, bisogna inventarsi qualcos’altro. Chris Giles, redattore economico del Financial Times, ha pubblicato il 23 maggio un articolo che entrava nel merito del lavoro di Piketty e ne controllava non solo e non tanto le conclusioni ma anche i dati di cui si era servito. In se stessa questa scelta è ciò che un vero giornalismo d’inchiesta dovrebbe fare sempre, non solo quando pensa di trarne vantaggi politici. Peccato che il lavoro di Giles, per eccesso di tendenziosità e per incompetenza tecnica, si sia tradotto in un articolo davvero indecente che avrebbe dovuto essere riconosciuto come tale da qualunque lettore attento e competente.

Perché, come spiega su Repubblica Federico Rampini, «gli “errori” che il Financial Times pretende di aver individuato sono marginali e contestabili. Il quotidiano sostiene ad esempio che Piketty avrebbe dovuto usare statistiche sulla tassa patrimoniale svedese del 1920 anziché del 1908; oppure contesta alcune stime sul “differenziale di mortalità” in Francia. La difesa argomentata di Piketty si avvale del fatto che il suo studio non è un exploit individuale: ci hanno lavorato più di trenta economisti di vari continenti, da 15 anni, inclusi docenti di Berkeley, California. Il libro viene accompagnato da sterminate appendici di dati archiviate online per non appesantire oltremodo la lettura». La vera notizia, conclude Rampini, è che Piketty «risulta insopportabile alle poderose armate del neoliberismo, perché lui non è un neomarxista, non è un pensatore utopico e radicale. Dimostra che un capitalismo meno diseguale è possibile, perché in realtà è già esistito».

Non posso in questa sede neanche iniziare a dar conto dell’ondata di reazioni negative provocate dalla pubblicazione sul Financial Times dell’articolo di Giles. Mi limito a segnalare, come esempio inarrivabile di reazione di segno contrario, come l’articolo sia stato letto e interpretato da Stefano Feltri, caporedattore economico del Fatto Quotidiano. Ecco i titoli che accompagnano il suo pezzo:

SCANDALO PIKETTY – IL NUOVO MARX CHE TRUCCAVA I CONTI

IL FINANCIAL TIMES SMONTA IL LIBRO DELL’ECONOMISTA PIÙ CELEBRE DEL MOMENTO: PER DIMOSTRARE L’AUMENTO DELLA DISUGUAGLIANZA HA AGGIUSTATO I NUMERI DEL SUO STUDIO.

Il testo dell’articolo inizia così: «Ha dato un’aggiustatina ai numeri quando i risultati non erano coerenti con la sua tesi, qualche volta ha fatto pasticci scambiando un anno per l’altro, ha messo insieme dati non omogenei, il suo libro è impreciso e quindi le sue conclusioni poco rilevanti». E conclude così: « … prima di scrivere un best seller, Piketty ha pubblicato per anni i suoi studi su autorevoli riviste, ha tenuto conferenze e corsi universitari …perché nessuno ha controllato prima? Non dovrebbe esserci una revisione attenta dei colleghi prima di decidere la pubblicazione?»

In altre parole Stefano Feltri, dall’alto della sua infinita presunzione, decreta in maniera inappellabile, sulla sola base dell’articolo di Giles, e senza concedergli neanche il beneficio del dubbio, che la massima e indiscussa autorità mondiale sullo studio di serie temporali di dati economici è un volgare imbroglione non degno della stima dei colleghi. Neanche l’articolo di Giles, pur visibilmente determinato ad affossare la credibilità del libro, arrivava a questi livelli di scorrettezza formale. Il titolo era un semplice “Piketty findings undercut by errors” (I risultati di Piketty indeboliti da errori). Nel testo si diceva che i fogli di calcolo usati da Piketty contenevano errori di trascrizione e scelte arbitrarie ma mai veniva messa esplicitamente in discussione la buona fede dello studioso francese.

Non vale la pena di analizzare in maggior dettaglio il pezzo di Feltri, e neanche di analizzare in qualche dettaglio la sua precedente recensione del libro. Può essere però interessante osservare che tutti i maggiori quotidiani cartacei e online, italiani e internazionali, hanno dedicato almeno tre interventi al libro di Piketty. Il primo per recensire il libro, il secondo dopo il 23 maggio per dar conto dell’attacco al libro condotto sul Financial Times, il terzo, all’incirca una settimana dopo, per chiarire che l’attacco si era rivelato totalmente ingiustificato. Tutti concludevano, pur con toni diversi, che il lavoro di Piketty segnalava un forte aumento della disuguaglianza tra l’1% e il 99%, segnale che poteva non piacere ma col quale bisognava tutti fare i conti.

Tutti tranne il Fatto Quotidiano. Infatti il FQ nella sua edizione cartacea ha dedicato al libro solo due interventi, una recensione e l’articolo che ho appena presentato e criticato, entrambi firmati da Stefano Feltri[6]. A oggi risulta completamente assente[7] il terzo intervento, di correzione e ammenda per ristabilire l’onorabilità di Piketty, per cui chi si informasse solo leggendo il FQ su carta darebbe per scontato che Piketty è l’imbroglione di cui parla Feltri. Non posso certo dire di essere sorpreso, chi mi segue conosce il mio giudizio drasticamente liquidatorio[8] sul come vengono gestite le pagine economiche del FQ, ma riscoprire per l’ennesima volta di avere ragione è una soddisfazione amara, visto che in altri campi il FQ svolge una funzione di denuncia certamente positiva.

Gianni Mula

NOTE

[1]Un’altra metafora paragonava l’aumento della crescita all’alta marea, che fa alzare il livello di galleggiamento di tutte le barche. In maniera più “scientifica” si parlava del cosiddetto effetto trickle down, o della ricaduta favorevole. Si diceva anche che la disuguaglianza non sarebbe stata un ostacolo, perché era stato dimostrato che la disuguaglianza cresce durante le prime fasi dello sviluppo economico, ma poi, raggiunto un punto di massimo, tende a ridursi.

[2]Ad esempio la protesta del movimento Occupy Wall Street (quello del 99% contro l’1% dei più ricchi) e le tante piccole e grandi crisi economiche degli ultimi tre decenni lasciavano chiaramente intendere che la nostra fiducia nel progetto moderno era malposta. È in qualche modo un segno premonitore particolarmente significativo anche lo studio di Thomas Piketty Les hauts revenus en France au XXème siècle (Gli alti redditi nella Francia del XX secolo), pubblicato nel 2001, che può essere considerato il precursore dello studio attuale, che si estende a tutto il mondo sviluppato.

[3]Thomas Piketty è un giovane economista francese (43 anni), con un’ampia rete di collaborazioni internazionali, che ha al suo attivo studi fondamentali sulla distribuzione della ricchezza nel mondo sviluppato, vedi ad esempio il testo citato nella nota precedente. Nel libro al centro dell’attuale dibattito Piketty, che è probabilmente il più famoso studioso vivente della disuguaglianza, spiega che l’attuale aumento della disuguaglianza non è compatibile con la democrazia, perché a questo ritmo la classe media nei paesi avanzati scomparirà nel giro di qualche decennio. Ma, aggiunge, non c’è nulla di “naturale” nella distribuzione del reddito o nella storia dell’economia, e noi, se vogliamo, possiamo modificate radicalmente questa prospettiva.

[4]Attualmente si stima che in soli due mesi abbia già venduto 400000 copie. E tutto questo nonostante sia un monumentale (quasi 700 pagine) studio accademico su due secoli di disuguaglianze, la loro storia e le loro cause. Libri così si considerano un successo quando vendono qualche centesimo delle copie che questo studio ha già venduto. Arrivare in cima alle classifiche di vendita, davanti a romanzi di autori di fama, è davvero un successo incredibile. Un’analisi puntuale ed obiettiva del fenomeno Piketty si può trovare in quest’articolo dell’economista inglese John Weeks.

[5] Scelta espressa chiaramente, ad esempio, dalla decisione di misurare il livello di disuguaglianza non attraverso l’indice di Gini, che è estremamente poco intuitivo, ma attraverso facilmente comprensibili rapporti monetari tra i redditi medi annuali delle varie categorie di persone.

[6] Si noti che la recensione è accessibile direttamente dal sito di FQ, mentre l’articolo che presenta la critica del Financial Times non si trova neanche nelle varie rassegne stampa che ripubblicano i testi più letti. Per questa ragione ho scelto di riprodurre i titoli con una grafica il più possibile equivalente all’originale.

[7] A rigore quest’affermazione vale solo per l’edizione cartacea del FQ. In quella online, invece, è possibile trovare, nella sezione riservata ai blog, un’analisi accurata e affidabile fatta da Emanuele Ferragina, economista italiano che insegna ad Oxford, che in un post dal titolo Piketty: disuguaglianza e critiche fuorvianti ristabilisce la verità impudentemente violata dai testi di Feltri, pur senza nominarlo esplicitamente. Raccomando caldamente a tutti i lettori che vogliano formarsi un’opinione indipendente dalla mia, o da quella di Rampini, di leggere il post di Ferragina e di seguire i vari link via via proposti, molti in italiano.

[8] Ricordo anche la lettera aperta al FQ: perché ospitate articoli di Michele Boldrin? firmata assieme a Valerio Gigante e Giovanni Sarubbi. A rileggerla oggi mi pare di dovere scuse a Michele Boldrin, economista le cui opinioni continuo a non condividere, ma che ha mostrato un’ineccepibile linearità di comportamenti in situazioni scomode e che non può neanche lontanamente essere sospettato di scendere al livello di Stefano Feltri. Non ho la più pallida idea di che cosa pensi Boldrin del libro di Piketty ma sono sicuro che non direbbe mai, come ha fatto Feltri, che Piketty è uno sconosciuto baciato dalla fortuna e incline a prendere scorciatoie per arrivare alla fama.