Addio don Salvatore Bussu, buon testimone del tuo tempo di Gianfranco Murtas

E’ giunta notizia della scomparsa, a conclusione di una lunga e invalidante infermità, di don Salvatore Bussu, senz’altro una delle personalità più distinte del presbiterio sardo dell’ultimo secolo.

Mi viene facile riaccostarlo, per più ragioni, a uomini come don Gonario Cabiddu e don Rosario Menne, del clero nuorese. Con lui più che con altri, della Chiesa che io lego, sul piano sentimentale, ai nomi, differentemente cari per la diversità anche della intimità concessami o per il profilo culturale e religioso più o meno prossimo al mio modello, di monsignor Ottorino Pietro Alberti e del vescovo Giovanni Melis Fois o di monsignor Pietro Maria Marcello, o ancora (nella storia dei tempi) di monsignor Giuseppe Cogoni e anche di uno dei predecessori come il cagliaritano Luca Canepa, e direi anche di Giorgio Asproni canonico ribelle e profetico – con lui, con don Bussu, ebbi lunga corrispondenza ora sono passati molti anni. Mi gratificava della sua fiducia e mi chiese anche di recensire un suo libro, dieci anni fa. Mi scrisse, press’a poco: scrivi e te lo faccio pubblicare io l’articolo da tutti i giornali diocesani della Sardegna. Non gli riuscì, e mi spiegò, o mi fece capire, che certe libere “tirate” che mi ero concesso nella riflessione sulle sue pagine, riferendomi alla Chiesa e andando per cerchi concentrici sempre più larghi, avevano messo in difficoltà i direttori che si erano dunque difesi con la censura. La classica censura clericale, nel Duemila come nel Novecento o nel secolo delle grandi scomuniche antirisorgimentali… Per parte mia pubblicai quel testo respinto in un libro del 2012, chiudendo la partita.

Don Bussu, dal quale pure mi distinguevano giudizi importanti su eventi religiosi e civili della nostra storia remota e vicina, era un prete e un intellettuale che ho molto amato. Sono stato abbonato all’Ortobene pressoché per tutta la sua direzione, l’ho seguito nel ministero carcerario, ho letto quanto ha scritto nei libri: nella mia biblioteca i suoi titoli ci sono tutti o quasi tutti, da Un prete e i terroristi a Miracolo, da Martiri senza altare a Il senato del vescovo, a Facciamo credito alla speranza (illuminante la sua introduzione “Sentinella, quanto resta della notte?”), che qualche mese fa ho richiamato celebrando il mio amico perduto Salvatore Loi, e altre volte ancora. Interventi suoi anche in Pacificazione e Comunione. Atti bicentenario Diocesi di Nuoro (1779-1979), a cura di Rosario Menne (“Il Congresso Eucaristico Diocesano il più grande avvenimento del Bicentenario”).

Era di Ollolai, la patria di Michele Columbu, era stato ordinato da monsignor Melas, altra figura cui alcuni mesi fa ho dedicato una lunga scheda biografica e ricordato a Donori in una manifestazione recentissima con il vescovo emerito di Lanusei, il caro monsignor Piseddu. Viceparroco e parroco, in tempi diversi, di Oliena, che era stato il grande teatro pastorale del canonico Pietro Bisi, personalità anch’essa di gran rilievo quando il clero e il PSd’A dei Puligheddu e dei Melis si scontrarono duramente, avendo al solito torto la Chiesa (o meglio, i preti) e ragione il sentimento e l’umanità dei sardisti di quella generazione, la generazione di chi si accostava alle urne elettorali per sostenere la Repubblica contro la Monarchia, la democrazia autonomista contro l’iperclientelare e prepotente Democrazia Cristiana.

Fu anche, don Bussu, responsabile di settori importanti sia del seminario (pro rettore e direttore spirituale) che della curia vescovile di Nuoro (cancelliere). La notorietà nazionale gli venne dal servizio intrapreso a Badu e’Carros, spalleggiato da un grande vescovo quale fu monsignor Melis Fois; negli ultimi anni di attività diocesana fu capitolare e dignitario del Capitolo. Nel mezzo ci furono appunto quei tre lustri abbondanti di direzione de L’Ortobene (ed ebbe allora la cortesia di ospitarmi più volte a scrivere di Ciusa e di altri personaggi). Fu in quel periodo, anzi appena alla vigilia, che padre Raimondo Turtas – altra personalità di rango che abbiamo perduto quest’anno – pubblicò la sua antologia L’Ortobene 1926-1976. Una voce per il Nuorese. Fra gli autori chiamati a comporre l’indice don Bussu figura una decina di volte a riprova della intensità della sua collaborazione con il giornale anche prima di assumerne la direzione: “Una pietra in piccionaia”, “L’opinione pubblica nella Chiesa locale; “Il malessere di molti preti oggi”, “La stampa diocesana in Sardegna”, “Lettera aperta agli amici di ‘Incontri e Prospettive’, “Una pubblicazione del clero nuorese”, “La pastorale familiare per i Referendum”, “I cristiani della diaspora”…

Ecco il mio articolo censurato a suo tempo, libero oggi. Offerto alla memoria cara di un prete galantuomo.

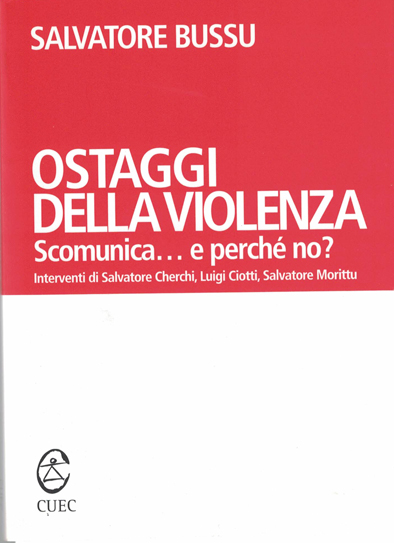

“Ostaggi della violenza. Scomunica… e perché no?”

“Udite, morituri archimandriti, / Patriarchi custodi / Dell’antico costume, e voi, banditi, / Belli feroci prodi: / La patria che nudrì l’anima amara / Di crucci, è moribonda. / Or voi con l’elce fatele una bara / Grande grave profonda, / E, morta, ve la chiudete, nei manti /Neri del secolare / Suo silenzio ravvolta, e senza pianti, / Sprofondatela in mare”. Cento anni dopo dacché furono scritti, questi versi “del disincanto” sattiano (“Canti dei salto e della tanca”, sezione “L’automobile passa”) – versi dell’amara delusione e dolore per i sogni di redenzione non realizzati a causa di una persistente intima minorità degli uomini – si confermano, oltreché rispondenti al dramma della nostra terra di quel primissimo Novecento, anticipatori di stati umorali, e più ancora morali, nostri. Perché se anche fossimo coinvolti nelle tentazioni “leggendarde” che ancora promanano dalle pagine ingiallite delle cronache banditesche, degli agguati efferati e delle latitanze (apparentemente) eroiche dei “Belli feroci prodi” delle nostre campagne, non soltanto nuoresi (anche se, purtroppo, soprattutto nuoresi), nulla ormai potremmo più trovare nella bisaccia delle giustificazioni sociali per alleggerire il peso di chi, nel mare che ci divide dal continente, sprofonda le attese della nuova storia, non – come sperato dai versi de “Il Poeta” – le spoglie di un passato

greve. Ladri di uomini, ladri di cose faticate, ladri di diritti individuali e d’interessi sociali, di vita serena nelle comunità locali, di orizzonti di futuro delle nuove generazioni, li abbiamo ancora davanti a noi, senza coscienza e senza vita vera, protagonisti negativi delle battute di poliziotti e carabinieri… E anzi andrebbe ricordato che zampillano ancora qua e là (e fanno vittime: forse l’immacolato don Muntoni fra esse) le mitologie assunte da qualche balente a cavallo fra terza media e bar, mentre l’innalzamento educativo delle scuole è tanto spesso frustrato da prassi familiari di segno opposto. Mentre le madri – quelle madri alle quali talvolta ci si è rivolti sperando nella loro arte, morale e severa – non hanno saputo elaborare, nel privato e nel comunitario, tavole pedagogiche così necessarie per l’oggi e il futuro di chi pur dovrebbe esser loro autenticamente, assolutamente caro… Leggo Ostaggi della violenza. Scomunica… e perché no? di Salvatore Bussu, peraltro ancora fresco di stampa (Cagliari CUEC, marzo 2007), all’indomani dell’ormai insperata liberazione o autoliberazione di Titti Pinna, e l’evento aggiunge alla lettura nuovi sentimenti. Si tratta della raccolta, ordinata cronologicamente, di diciassette articoli a firma dello stesso autore, di tre pezzi/intervista dovuti a Mario Girau, Nino Bandinu e Pietro Borrotzu, nonché di tre contributi d’apertura – il dibattito è quello stesso del titolo: “Scomunicare i sequestratori?” – di Salvatore Morittu, Salvatore Cherchi e Luigi Ciotti. Le testate che hanno accolto nelle proprie pagine, via via – dal 1989 al 2007, quasi due decenni – gli interventi di don Bussu sono L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna (soprattutto), Avvenire, Il Nostro Tempo, L’Ortobene. Quale il senso del libro, la sua ragione e la sua tesi? La sua credibilità argomentativa e la possibile efficacia, come occasione o strumento di nuova riflessione, dentro e fuori la Chiesa cattolica, intorno alla questione sempre drammatica della violenza, della prepotenza, dell’inciviltà delle relazioni sociali all’interno della nostra comunità regionale? L’opera intanto è prova di una militanza civile, coraggiosa e continua, dell’autore. Libri come questo, silloge ricapitolativa di una analisi e di una pressione morale (e pedagogica) spiegata, nel tempo, sull’opinione pubblica come sulle rappresentanze amministrative e politiche ed i comandi preposti alla sicurezza, oltreché sui capi delle chiese diocesane, hanno intanto un valore in sé: perché documentano la persistenza di una sensibilità, di un ammonimento e di una proposta, e salvano, dall’effimera sorte della stampa quotidiana, idee e sfide. Dico delle sfide a pareggiare, almeno, nella risposta di legalità e rivendicazione morale la tragica provocazione che tanto frequentemente viene su dal fango delle campagne e delle coscienze. Guarda, Salvatore Bussu – sacerdote dalle varie esperienze pastorali in quel di Barbagia (incluso il carcere di massima sicurezza), ma anche saggista importante – alle replicate e innovative espressioni del secolare fenomeno dei sequestri di persona, delle sanguinose grassazioni, degli omicidi d’innocenti per mano dei nuovi Caino. Guarda con i suoi occhi, mai vendicativi, di prete… credente, che non scomoda mai la Provvidenza come fabbrica di miracoli, magari anche “quando non c’è una conversione delle menti e dei cuori”, come rammenta in uno scambio dialettico con un’altra bella mente dell’intellettualità sarda di questi decenni, quale certamente è Paolo Maninchedda.

Ciò significa che quel che sollecita Bussu è la responsabilità della comunità, che è a svolgimento tipicamente biunivoco: perché a tanto essa perviene, da una parte, per il concorso delle intelligenze e delle schiene dritte dei singoli – gli uomini “di ferro” di cui scriveva un grande meridionalista laico, azionista e repubblicano, recentemente onorato dal presidente Napolitano, come Guido Dorso -, e dall’altra per il necessario rimbalzo di chi essa, proprio come comunità educante, può e sa allevare, nelle famiglie, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi sportivi, financo nei partiti (per quel tanto che essi rimangono ancora sulla scena). Molto oggi si consuma, nel giornalismo scemo che pare il prevalente e che talvolta schizza banalità perfino nelle liturgie funebri o di consolazione delle chiese, prima di ogni analisi approfondita, nella retorica del “perdono” declamato. Perché prima di ogni pensiero pare adesso doversi mettere la parola. Parlare senza sensatezza. E invece il perdono è una conquista del cuore, ed esige maturità di mente e di esperienza di vita, potenza selettiva, approdi valoriali definitivi. Tutto sembra spendersi, anzi dissiparsi nelle formule astratte e ripetitive, recitando le ampollosità d’un perdono non interiorizzato, per e con gli applausi di assemblee e di preti celebranti. Drammaticamente impoverito di contenuto ed affidato all’improvvisazione emotiva di chi sale all’ambone o si concede al microfono della tv, il perdono spettacolarizzato rischia – contro se stesso – di contraddire il più elementare processo di assunzione di responsabilità. Scendevano dalle montagne della latitanza i banditi d’un tempo, sporchi e con la coscienza pesante, per tenere in mano anch’essi quel certo lume alla festa patronale dai tratti forse paganeggianti, in paese. La loro vita era non vita, o forse era la sola vita concepibile dalle loro menti segnate già da piccoli. Non per legge di Lombroso o di Niceforo, ma di sottosviluppo civile. Non c’erano lacrime, né di prefiche né di madri, un tempo forse, per i figli uccisi, ora vittime ora carnefici, e lo stesso Ciusa avrebbe potuto collocare il suo monumento – cent’anni in questi giorni! – nell’un fronte come nell’altro, nella consapevolezza, infine, di una medesima, inevitabile, incombente sorte… Raccontavano i giornali i grandi dibattimenti, dopo la “caccia grossa” e le gesta intrepide dei braccati… Raccontavano anche, cinquant’anni (e anche meno) dopo, le grandi azioni sul Supramonte sardo, le speranze della rinascita, della riforma agro-pastorale, di un’industrializzazione suscettiva di portare nuovi modelli sociali, di costume e consumo nelle zone interne…

Quanto resiste ancora, oggi, di quel mondo brillantemente evocato nei saggi degli antropologi di nuova generazione e dei narratori meritatamente di grido (si pensi a Niffoi), oppure nella cinematografia anche televisiva destinata al grande pubblico? Sono molte le pagine suggestive per l’impulso etico che le ispira, tematicamente forti, che Bussu ha offerto ai lettori dei giornali di collaborazione e ripropone oggi a tutti. Ma dal mezzo di esse vorrei trarre soltanto quelle (alcune) che segnalano anche l’originalità dell’approccio, coerente peraltro alla specialità dell’osservatorio: l’altare e il confessionale ancorché nella stretta connessione con le sedi della conoscenza sociale (dalla confidenza tu-per-tu, in città e paesi “del malessere”, alla posta elettronica). Intendo riferirmi alla responsabilità, non solo formativa – che è cosa che va da sé in un quadro più stretto – ma ammonitrice ed esortativa, in un quadro più largo, sociale o “politico”, della Chiesa mitrata. Responsabilità che non è assunta in proprio, come corpo apostolico collegiale, con autorevolezza e credibilità, oggi e qui.

Lo spreco dell’opportunità di protagonismo sociale e “politico” (non nel vieto senso clericale), e al livello più alto, offerta ai nostri monsignori dalla celebrazione del Concilio plenario sardo – come anche giustamente osserva (e lamenta) lo stesso Bussu – è colpa autentica di un personale rivelatosi purtroppo non all’altezza. E dispiace, tanto più perché, individualmente, i nostri presuli sono ritenuti tutti di prim’ordine. Ma nel merito. Forse ha soprattutto ragione padre Raimondo Turtas – altra gran bella e dotta intelligenza della nostra Sardegna in questo passaggio di secolo e di millennio – quando limita la probabile efficacia di un eventuale provvedimento di scomunica mirato ai sequestratori di persona, a quella fascia di complici di seconda e terza linea, magari a quegl’informati neghittosi od omertosi, che non conoscono la soavità samaritana e il gusto della compromissione virtuosa e costosa…

Forse ha ragione anche don Ciotti, che è uomo di incontri e di ripartenze, a considerare, nella sua cointroduzione, lo strumento canonico della scomunica come un “ponte” di recupero, non di esclusione: “un ponte lanciato a chi sbaglia per permettergli di ritrovare le ragioni di una nuova e possibile speranza, di un cambiamento”. E certo non meno condivisibile è l’altra sua tesi, o accentuazione di tesi, che ha offerto al dibattito e alla riflessione del suo amico già cappellano di Badu’e Carros, volta ad evidenziare il maggior scenario nel quale si situano i delitti contro le persone, soprattutto i sequestri (spesse volte senza ritorno): perché quando si riferisce alle confische “di libertà”, egli pensa alla concretezza della emarginazione esistenziale, prima ancora che sociale, cui sono costrette masse di persone in carne ed ossa, che pur vivono in mezzo a noi, esposte al giudizio sempre bello e rapido dei benpensanti. Dice della prostituzione prevalentemente urbana e giovanile, dice della pratica dell’estorsione e dell’usura in centri grandi e minori, tanto per esemplificare.

Non ne siamo immuni neppure noi in Sardegna, e quel che si fa per opporsi ad essa, tanto più da parte della Chiesa, è poco, pochissimo e parzialissimo – quasi uno scarico di coscienza – e soprattutto non è “politico”: non sa porsi cioè, per radicato pregiudizio guelfo (che rimonta a una dottrina impiantata nelle categorie del medioevo), nella direzione che è stata invece della grande teologia della liberazione, della rottura o revisione del distorto meccanismo che produce ingiustizia e sofferenza. Anche nel nostro territorio. Perché è certamente vero che le benemerenze samaritane della Chiesa, anche sarda, sono state e sono infinite. Si pensi ai soccorsi dei monti frumentari, in chiave di antiusura, dei secoli trascorsi. Si pensi al numero di istruzioni fornite, con pastorali o circolari, dall’episcopato isolano, lungo i decenni, alle popolazioni delle nostre campagne, ed all’aiuto – ora paterno e paternalista, ora (più raramente) fraterno – del clero secolare e religioso, per limitare i danni una volta della siccità o delle carestie, un’altra degli incendi o delle epidemie. E talvolta anzi – si potrebbe ricordare il celebre rettore Satta di Orune come il moderno vescovo Emanuele Virgilio di Ogliastra – per favorire gli avanzamenti produttivi e di reddito delle famiglie, oltreché quelli scolastici di piccoli e grandi…

Si pensi anche – per volare altrove, magari sulle cime dei furti di persone e delle bardane sanguinose – ai personali rischi evangelicamente corsi da vescovi antipatici come il Varesini, nell’Ottocento sassarese-nuorese avversario di Asproni, per incontrare in segreto e ammonire e consigliare (e accogliere) i banditi alla macchia, convinti infine a consegnarsi alla giustizia… Davanti alla inadeguatezza degli interventi pubblici – limitati tanto sovente alle azioni di rastrellamento e repressione dell’Arma e dei corpi di polizia -, il contributo integrativo (e talvolta sostitutivo, come anche oggi succede con il volontariato) di marca ecclesiale, ha difeso la dignità delle persone e favorito gli ammortizzatori nelle comunità esposte all’indigenza e marginalità. Ma non c’è da far monumenti a chi applica il vangelo che è soltanto sua libera obbligazione di coscienza. In discussione oggi c’è quel di più e di diverso, rispetto alle ferocie di un tempo trascorso, c’è quel tanto di ingordigia modernista – l’arraffa-arraffa e il dio denaro da divorare per eleggersi satrapi di ovile e collezionisti di titoli di Stato in banca – che s’ispessisce in una società senza guida né morale né politica, per amara ed inevitabile forza di cose. (Altra cosa erano i terroristi – sostiene Bussu – perché, non meno crudeli, erano però mossi da un ideale).

Le doppiezze, i silenzi di convenienza, per non dire le complicità, non della Chiesa, ma di tanti uomini di Chiesa, assecondano, poiché non lo fronteggiano con sapienza ed audacia evangelica, lo scadimento etico delle popolazioni. Quello scadimento che è brodo di coltura di ogni episodio malvagio ed antisociale. Sembra uno scandalo dirlo, ma perché censurare il dibattito? Don Bussu pubblica le sue analisi anche su Avvenire, ma Avvenire è una Pravda di allineati, praticante alla grande censure ed autocensure. Ciò che depotenzia l’autorevolezza della tribuna e… di conseguenza, dei tribuni migliori. Vi è stata, neppure remota, e nella nostra isola, una stagione in cui non tutti gli ordinari rendicontavano le miliardarie spese finanziate con l’otto per mille. Le cronache giornalistiche locali riferiscono di forzature edilizie di curie diocesane sanzionate dai tribunali dello Stato… Ma soprattutto resta sempre sottovoce, e timoroso, il giudizio sulla mala politica che straripa, che scansa le regole ed introduce la prassi dei disvalori di un circo financo ridicolo (quando divorziati e conviventi s’ergono ad ortodossi del cattolicesimo romano antiDico e proFamiglia, fra il plauso dei vescovi replicanti, anche in Sardegna, gli alalà del ventennio). Uomini di Comunione e Liberazione militano, nel nome di una improbabile sequela dell’Appeso, in un partito consegnatosi alla sequela servile di un piduista collezionista di lussi e bugie, che ha promosso al parlamento – che è cosa del popolo – il collegio dei suoi avvocati, come Caligola fece senatore, quella volta, il suo cavallo… E i vescovi? Zitti. O magari elettori. Che sperare? Ricorda, Bussu, una frase di don Tonino Bello, poco “eccellente” come monsignore, molto “credente” nella testimonianza: “Siamo troppo chiusi nelle nostre prudenze della carne, non dello spirito, per cui sembra che siamo i notai dello status quo e non i profeti del futuro nuovo, dei cieli nuovi, delle terre nuove. Dio ci invita a essere profeti, a esserlo tutti”. Senza calcoli d’utile passeggero e vile.