Nella esperienza di vita di Lucio Lecis il riferimento ideale e morale dei due Francesco Cocco Ortu (monarchici, liberali ed antifascisti), di Gianfranco Murtas

Celebrando nelle scorse settimane, in municipio, la personalità, ricca e prestigiosa, di Paolo De Magistris nel ventennale della morte, ho avuto modo – parlandone con il presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese e con il consigliere Matteo Lecis Cocco Ortu – di ricordare come fra pochi mesi cadrà l’anniversario giubilare della scomparsa di un altro grande cagliaritano che meriterebbe uno studio approfondito, non soltanto come parlamentare e leader di partito (il liberale), ma anche sotto il profilo della sua partecipazione diretta alla vita amministrativa del capoluogo: come subsindaco già dal 1943, dall’indomani cioè dell’8 settembre, collaboratore immediato del commissario prefettizio e poi sindaco (nominato su designazione del CLN provinciale) Gavino Dessy Deliperi). Fu allora, Francesco Cocco Ortu jr. – appena trentaduenne –, assessore competente all’Annona, ai Mercati, ai Vigili e alla Ricostruzione. Una presenza nell’Amministrazione, e precisamente nell’esecutivo interpartitico succeduto, e sia pure per pochi mesi soltanto, nell’estate 1944, al regime commissariale, anticipando la giunta, pure di Concentrazione antifascista, di Cesare Pintus.

Ci lasciò nel gennaio 1969, Ciccio Cocco Ortu, e la città tutta – in essa pienamente compresi anche i suoi avversari politici – lo pianse. Pianse il cielo, con una pioggerella invernale, non fredda però, in quel giorno del funerale di popolo, fra il municipio della camera ardente e la parrocchiale di Sant’Anna in Stampace, e l’amico Antonio Romagnino ebbe parole poetiche a rappresentare la scena. Egli stesso era stato sodale del parlamentare e dirigente liberale, pur sempre con una sua autonomia (tanto più riferita alla opzione istituzionale, repubblicana per Romagnino, agnostica ma monarchica per Cocco Ortu, e alla questione dell’ingresso dei qualunquisti nel PLI, avversata da Romagnino e pragmaticamente incoraggiata da Cocco Ortu).

Non liberale ma repubblicano (e idealmente sardoAzionista), ho sempre amato anch’io, nel 1969 appena adolescente, quel liberale che tutti, appunto, amavano per il galantomismo, per l’intelletto e la pietà umana. Alla conoscenza più mirata della sua figura fui introdotto, poco dopo il tempo del lutto stretto, da suo nipote Lucio Lecis, incontrato e frequentato nelle stanze della redazione de L’Unione Sarda, fra il 1971 e l’anno successivo. Poi ancora da Enrico Lecis, il fratello “quasi gemello” di Lucio e continuatore perfetto delle sue istanze tutte tese ad affermare, fra tanto crescente conformismo circolare (il penoso berlusconismo, incolto e privo in assoluto di senso dello Stato), un liberalismo progressista di radici gobettiane.

Lucio Lecis, che nel 1979 aveva ottenuto per sé e i fratelli e i discendenti, dal presidente Pertini, l’aggiunta al patronimico del cognome materno, appunto Cocco Ortu, ci lasciò, fra inconsolato dolore, e dopo una malattia che fu straziante e lunga e fu però anche la sua gloria, nel 1993.

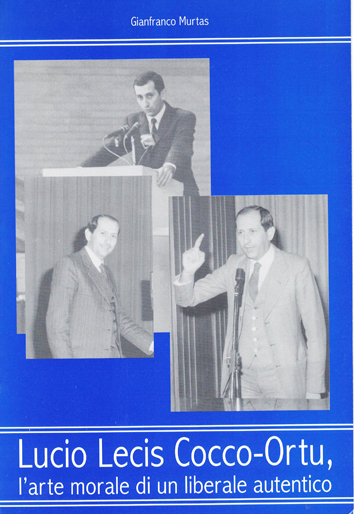

Potei onorarne la memoria, nel decennale della scomparsa, con un libro-libretto di ricostruzione biografica e raccolta di testimonianze e di suoi articoli: Lucio Lecis Cocco Ortu, l’arte morale di un liberale autentico. A presentarlo, al Lazzaretto di Sant’Elia, Antonio Romagnino, Gianni Filippini e il segretario liberale e ministro Valerio Zanone.

In tale lavoro mi riproposi di inquadrare la personalità di Lucio come risultato di una formazione morale e intellettuale tutta interna ai valori della scuola liberale che avevano segnato anche la preparazione e l’inoltro nella vita civile (e professionale) e nella vita politica – quella di partito e/o quella istituzionale – dei suoi maggiori di casa: ad iniziare (e si sarebbe anche potuto rimontare un’altra generazione) dal bisnonno ministro Francesco Cocco Ortu, dal nonno Giuseppe, dallo zio Ciccio.

Non che non entrasse, ovviamente, l’input educativo paterno: esso entrava però come magistero di vita onesta e responsabile di fronte alle incombenze affettive e domestiche, alle regole dei rapporti sociali, ai doveri civili e professionali. Ma la visione politica, quella di una società retta su un sistema di partecipazione democratica, imperniata sulle guarentigie personali e sulle libertà nell’intera loro gamma, fino a quelle istituzionali dell’ordinamento costituzionale veniva da una scuola che era stata oppressa dalla dittatura ed aveva fortunatamente (e con quanti sacrifici!) recuperato da breve tempo i suoi spazi e la forza di architrave della repubblica postfascista.

Raccontare in un certo numero di pagine la vita virtuosa, impegnata e feconda di Lucio Lecis Cocco Ortu aveva significato per me dover ripassare, con senso perfino religioso, la testimonianza ideale e di vita dei Cocco Ortu nella loro sequenza generazionale.

Pensando in particolare a Ciccio Cocco Ortu, ora che ci avviciniamo al cinquantesimo della sua scomparsa, mi è sembrato per intanto utile recuperare, dal magazzino dei miei lavori passati, alcune pagine in cui una figura è associata all’altra, pari tutte nella fedeltà alla ispirazione valoriale, espressive tutte di una testimonianza che ancora negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso fungeva da stella polare della nostra e mia formazione, noi tutti allora ancora adolescenti, o poco più, operativi nei movimenti giovanili dei partiti. Ne restavamo incantati, pur nelle diverse obbedienze organizzate, in molti: fra i miei più cari Francesco Putzolu e Gigi Dessì, carissimi militanti della Gioventù Liberale italiana, e nel tempo professionisti di valore, che in età ancora prematura ci hanno lasciato.

Mi pare bello, anzi, cogliere l’occasione per onorare, nel nome grande di Ciccio Cocco Ortu e del suo avo ministro, lucido avversario del montante fascismo, la memoria di quei tanti amici che avrebbero potuto essere, se la sorte non fosse stata malvagia con loro, meravigliosa classe dirigente della Sardegna di questi anni. Dalle mie radicate sponde repubblicane e azioniste la fraternità si dilata adesso ai nomi, oltre che di Lucio Lecis Cocco Ortu, a quelli di Beppe Cocco Ortu (figlio del deputato), Francesco Putzolu e Gigi Dessì. Collaborammo in gioventù nell’interfederale politica e sulle pagine di qualche giornale, pensavamo di poter essere utili un domani alla nostra terra, ciascuno lavorando nel proprio campo e onorando il proprio campo!, coerenti agli indirizzi ideali ricevuti con santa gratuità.

In principio era il bisnonno

La chiave di lettura della vicenda umana di Lucio Lecis Cocco-Ortu è in quel senso di continuità della storia familiare che si fa un tutt’uno con il dovere profondamente avvertito della testimonianza dei superiori valori civili della libertà: libertà come presidio delle istituzioni politiche e libertà come dato fondante l’organizzazione sociale. A Lucio così come ai suoi avi, come a suo zio Ciccio in forma eminente, potrebbe applicarsi l’immagine paolina che è valsa per ogni estrema minoranza caratterizzata ideologicamente e mossa da un irrefrenabile impulso al proselitismo, ad iniziare dai mazziniani anche sardi e cagliaritani del tempo che fu lo stesso di Francesco Cocco-Ortu sr.: fatevi apostoli e missionari, convertite le genti con la predicazione e l’esempio, parlando di libertà a proposito e a sproposito, sempre, a pranzo e a cena, con vivacità, trasporto, intelligenza e cuore.

Per raccontare il percorso intellettuale e civile di Lucio Lecis Cocco-Ortu si potrebbe anche partire da lontano. Precisamente dalle mosse di quello statista e leader politico da tanti intellettuali e politici sardi di parte avversa ritenuto – per convenzionale ed acritico o pregiudiziale rifiuto – “filisteo” delle peggiori clientele e camarille locali: colui che a Roma centuplicava il proprio potere costruito in provincia ed alla provincia lo rimbalzava pressoché assoluto e intangibile. «Sua Eccellenza gialla» lo chiama, sprezzante, Sebastiano Satta, che azzarda poi anche la spericolata definizione di «Avanzo di galera»: «O sogni, o primavera / Di serenanti giorni, / Se mai non torni, se più mai non torni / Ad assillarci questo / Avanzo di galera». Francesco Cocco-Ortu cioè.

Suo (e del “suo” premier Zanardelli) è, fra i molti altri, il disegno di legge d’ideazione governativa sul divorzio che reca la data del febbraio 1902. Decaduto per l’intervenuta chiusura della sessione legislativa il progetto Berenini-Borciani, sarà pochi mesi dopo il guardasigilli sardo ad illustrare ai deputati la nuova ipotesi di “Ordinamento della famiglia”, destinata anch’ essa a fallimento. Nel Paese si mobiliteranno le organizzazioni cattoliche, e saranno raccolte qualcosa come quattro milioni di firme “contro”, così che il testo governativo, giorno dopo giorno, si arenerà definitivamente, fra le sabbie morte della legislatura giolittiana (quando, intanto, nella città leonina papa Pecci ha ceduto le chiavi pontificali a papa Sarto e una nuova e sia pure silenziosa conciliazione fra le due sponde del Tevere inizia a prendere corpo).

Dunque… borghese retrivo ed antisociale da una parte, anticlericale dall’altra: ecco l’identikit di Sua Eccellenza gialla com’è venuto a noi di filato dalla pubblicistica politica sarda più vivace ed animosa che per settanta e passa anni ha navigato acque fasciste ed acque lussiane, repubblicane e socialcomuniste, prima e dopo il ventennio. Il tempo, galantuomo come pochi, sta rivalutando ora di gran carriera quel maggior esponente del liberalismo isolano che ha attraversato i due secoli, quel decano della Camera dei deputati, dove s’era affacciato la prima volta, appena trentaquattrenne, nel 1876 (nei giorni cioè dell’avvento della sinistra al potere), che, ormai ottuagenario, aveva avuto il coraggio, fra i pochi della galassia liberale, di dire il suo no, chiaro e tondo, al montante fascismo non meno che alle coperture della Corona offerte a Mussolini.

Ancora e soprattutto: quel leader che negli anni in cui aveva ricoperto importanti incarichi ministeriali (fra l’ultimo decennio dell’Ottocento ed il primo del Novecento) era stato il promotore di radicali riforme nel campo sociale (a tutela dei lavoratori), nel campo economico (per la liberalizzazione dei mercati e lo sviluppo delle regioni meridionali, con particolare riguardo alla Sardegna per la quale elaborò uno speciale corpus legislativo), nel campo della giustizia (collaborando con Zanardelli nella stesura del nuovo Codice penale e nella definizione del più aggiornato ordinamento giurisdizionale civile ed amministrativo).

Il personaggio è rappresentato da quella certa parte della saggistica sarda come avido di potere, spregiudicato manovriero fra destra e sinistra, interprete di una visione proprietaria e paternalistica della politica, alieno da ogni idealità vera per la quale costi battersi. Ed invece… E’ nel pieno mezzo della sua brillante carriera politica che Francesco Cocco-Ortu scrive il proprio testamento, con lo sguardo rivolto oltre il transeunte, oltre la vicenda quotidiana che si consuma in un batter di ciglia, oltre la vanità… del mondo di cui parla l’ “Ecclesiaste”. Con marcato indugio religioso, egli si volge ai tempi della storia che verrà, dà voce al sentimento cui è stato educato e cui vuole educare i posteri nel fluire inarrestabile delle generazioni nel quale scorge un significato provvidenziale.

La sua coscienza cristiana, che sempre ha pulsato nel proprio intimo senza mai esser deviata od offesa o corrotta dalle funamboliche convenienze pagane di un certo liberalismo, si racconta nelle righe che egli – «con animo tranquillo e ringraziando Dio» – stende il 22 gennaio 1901, venticinquesimo anniversario dei suo felice matrimonio, come lui stesso sottolinea richiamandolo a paradigma della sua vita. L’usufrutto dei suoi «pochi beni» – scrive – sia goduto «congiuntamente» dalla moglie e dalla prole («per i bisogni ed il mantenimento della famiglia»). A donna Marianna Franchino toccherà, «senza obbligo di rendere conto» – omaggio implicito alla sua saggezza ed alla dignità matriarcale –, provvedere all’assegnazione delle «quote dei frutti» ai figli «man mano che contrarranno matrimonio». «A questi consiglio e raccomando – aggiunge—che si regolino nello stesso modo, quando disporranno del loro patrimonio, affinché quello della famiglia non vada disperso e la nostra discendenza non cada nell’indigenza assoluta. Soprattutto raccomando ai miei eredi di essere uniti e concordi, imitando l’esempio dato da me e dai miei fratelli. Questa concordia e l’aver serbato il patrimonio giovò ad aumentarlo ed a rendere prospera e lieta la nostra casa e farvi regnare una modesta agiatezza».

Dopo aver porto uno speciale e grato pensiero alla madre («alla mia santa madre, che tanto fece per noi») ed alla sorella Maria («che fu una seconda madre per i miei figli»), conclude dettando le istruzioni per le sue future esequie ed invocando il perdono divino: «Voglio che il mio funerale sia semplice, senza accompagnamento, senza fiori e corone: la bara sia condotta al cimitero dai soli frati cappuccini e dall’Istituto dei sordo-muti. Sopratutto voglio siano vietati i discorsi funebri.

«Prego Dio, nella sua infinita misericordia, di perdonare i miei peccati e di darmi la pace eterna, così come l’ho trovata nelle vicende della vita confidando in Lui e nella Beata Vergine Maria.

«L’aver serbata sempre la fede cattolica è stata la più grande grazia che mi sia toccata e la mia più grande fortuna. I miei figli non lo dimentichino mai, e saranno, per quanto si possa essere in terra, fortunati e felici».

Undici anni dopo – esattamente il 12 ottobre 1912 (pochi mesi dopo la nascita del nipote che porta il suo stesso nome, figlio del figlio avv. Giuseppe e di donna Maria Canelles) – Cocco-Ortu conferma le sue disposizioni e, dovrebbe dirsi, i comandi del cuore: «Non ricopio il testamento, solo dichiaro che esso è sempre espressione della mia volontà e basta».

La nuova conferma reca la data del 19 ottobre 1925. Ormai molto avanti con l’età e da oltre un anno definitivamente estraneo alla scena politica, ribadendo la sua volontà non manca di richiamare il fosco quadro degli eventi dei quali la nazione e le coscienze democratiche sono divenute impotenti spettatrici: «Oggi, che per bontà di Dio, compio ottantatré anni in un momento in cui per fatalità d’eventi, vivo fuori dalle gare della vita pubblica e sebbene con l’animo angosciato di fronte al triste spettacolo della patria curvata e dolorante sotto un superbo, reazionario ed umiliante dominio, ma pur calmo nella vita privata, scrivo con mente serena…».

Lucio bisnipote conoscerà tale testo in epoca di poco successiva alla morte di suo zio materno Francesco Cocco-Ortu jr fra il 1969 e l’anno successivo. Sarà una lettura emozionante, ma in qualche modo il racconto tante volte udito delle virtù avite nega il gusto della sorpresa piena… Egli ricorderà il bisnonno sempre e soprattutto come il testimone delle grandi idealità liberali contro il fascismo e tra i firmatari, nel 1924, del Manifesto amendoliano dell’Unione Democratica Nazionale. Un manifesto nel quale anche, può dirsi, s’affaccia molto di Piero Gobetti.

Nel 1922, come decano della Camera e ministro di Stato (da meno di due anni chiamato a questo incarico di consigliere ad vitam del sovrano), Francesco Cocco-Ortu ha inutilmente invocato dal governo e dal re la dichiarazione dello stato d’assedio per impedire la marcia su Roma degli squadristi e la successiva chiamata di Mussolini alla guida dell’esecutivo; nel 1924 ha subìto, bruciante, dopo mezzo secolo di attiva presenza a Montecitorio la sconfitta delle urne, in un contesto di legge elettorale marcatamente maggioritaria; e nel novembre successivo ha aderito all’Unione Nazionale (poi Democratica Nazionale), estremo tentativo di ricompattamento delle varie forze liberali o liberal-democratiche in chiave antifascista: insieme con uomini come Achille Battaglia e Guido De Ruggiero, Ivanoe Bonomi e Alberto Cianca, Luigi Salvatorelli e Piero Calamandrei, Mario Ferrara e Giovanni Mira, Nello Rosselli e Mario Vinciguerra, Luigi Einaudi e Carlo Sforza, Meuccio Ruini e Silvio Trentin ed almeno altri centotrenta, fra cui due prossimi gran maestri dell’Obbedienza massonica di Palazzo Giustiniani. Insomma certamente col meglio della cultura politica d’ispirazione democratico-liberale che nel secondo dopoguerra animerà non soltanto il PLI ma anche, e forse più ancora, il Partito d’Azione e il Partito Democratico del Lavoro, e più tardi il Partito Radicale sorto all’ombra del “Mondo” di Pannunzio (che non a caso rinnoverà la testata del giornale di Giovanni Amendola e che pure non a caso sarà amico dell’altro Francesco Cocco-Ortu).

E fra i molti altri anche alcuni sardi: da Mario Berlinguer che di Cocco-Ortu aveva preso il posto in Parlamento (per essere presto, in quanto aventiniano, dichiarato decaduto) ad Arnaldo Satta-Branca, giovanissimo neodirettore della “Nuova Sardegna” prossima anch’essa a cedere sotto i colpi del regime incipiente, ecc.

Una premessa amendoliana

Per capire ispirazione e contenuti del liberalismo come lo vivrà Lucio, bisognerebbe rileggere il testo del Manifesto dell’UDN, di un movimento che dichiara esplicitamente di «ricongiungersi alle più nobili tradizioni del Risorgimento», mirando a «ricostruire ed a realizzare pienamente, oltre il decennio della guerra e delle prove civili, la gagliarda e fiduciosa unità morale e legale della nazione italiana, riconciliata nella restaurazione del diritto ed affratellata nel lavoro produttivo, in vista di un più alto avvenire».

L’obiettivo primo e immediato è la riunione, «con un vincolo di operosa solidarietà, in vista del presente e dell’avvenire», di tutti quegli «elementi e forze politiche che appartennero alle varie gradazioni del liberalismo democratico e della democrazia organizzata, oppure non intervennero nella lotta politica finché non vi sono stati chiamati da un alto dovere civile».

L’ opposizione «al fascismo ed ai sistemi oggi dominanti al governo» è affermata recisamente: «E ciò – si precisa – non solo in nome di idealità politiche, di tradizioni e di finalità assolutamente contrastanti; ma altresì in nome dell’esistenza dello Stato legale e dei postulati elementari della convivenza civile, che il fascismo nega e calpesta prima ancora delle libertà politiche e delle istituzioni democratiche».

Centrale, nel serrato sviluppo delle sue tesi, il passo in cui l’incipiente regime mussoliniano viene bollato come l’antirisorgimento: «Il nostro Risorgimento fu grande conquista rivoluzionaria della storia italiana [...] ed anzi potrebbe definirsi la sola grande e vera rivoluzione del popolo italiano, giunto all’unità statale e alla libertà legale, dopo secoli di divisione, di servitù e di avventura [...].

«Compito della vita unitaria, dalle origini fino ai nostri giorni, fu quello di associare progressivamente tutto il nostro popolo all’aspirazione donde trasse origine la nostra risurrezione nazionale. Come il nuovo Stato italiano – lo Stato della libertà e della democrazia – abbia adempiuto questo compito fu dimostrato nei giorni della grande guerra.

«Ora è accaduto che, nei due anni di dominio fascista – quando più spesso e più arbitrariamente si è parlato di “rivoluzione” –, una rivoluzione veramente si è andata compiendo, nel profondo dell’anima italiana: e cioè la consapevole riconquista delle libertà pubbliche e private, e dei diritti sovrani del nostro popolo. Forse la funzione storica del fascismo, cercata invano nelle sue confusionarie ideologie, finirà per essere ritrovata fuori del fascismo e consisterà nell’aver esso provocato, e nell’aver reso necessario, entro la coscienza italiana, quel profondo processo morale, donde scaturirà la restaurazione del nostro diritto pubblico premessa necessaria di ogni futuro sviluppo. Matura, in Italia, un processo spirituale attraverso il quale la costituzione “elargita” diventerà una costituzione “voluta”, cioè “conquistata “. Così, per le vie del sacrificio e attraverso le più dure prove civili, il popolo italiano si ritroverà adulto dopo l’esperienza della guerra e del dopoguerra, e prenderà consapevole possesso del suo “dovere”, che avrà ritrovato nel suo “diritto”».

Ancora. Guarentigie sindacali e apertura delle istituzioni alle masse. Viene affermato che «la libertà dell’organizzazione del lavoro e dell’azione sindacale [...] è sacra quanto ogni altra libertà, e rappresenta non soltanto un diritto dei lavoratori, ma altresì un interesse della produzione e perciò un interesse nazionale». Quindi il Manifesto individua la fortuna futura della Patria nella «realizzata associazione allo Stato della maggioranza delle classi lavoratrici»: obiettivo specularmente contrastato dal comunismo e dal nazionalismo.

«Il suffragio universale come base unica ed insostituibile della legittimità dei governi determina, come sua diretta e necessaria conseguenza, una nuova moralità politica della democrazia: giacché, quando il governo dei popoli deve poggiare esclusivamente sulla capacità dei popoli a governarsi, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica da diritto si trasforma in dovere. Da ciò scaturisce ulteriormente – si osserva – che la riforma dello Stato deve puntare ad assicurare ai principi democratici più piena e più definitiva attuazione [...]; e collocare la vita democratica del popolo italiano entro la solida inquadratura di uno Stato di diritto, che garantisca la democrazia contro i pericoli del proprio funzionamento

«La linea di sviluppo dello Stato italiano si volge – avverte ancora, con estrema lucidità, il Manifesto – in senso decisamente opposto a quello voluto dal fascismo. Mette cioè capo, necessariamente, a concretare lo Stato in funzioni ed organi sempre più indipendenti dal potere esecutivo, che il fascismo deifica, e nel quale esso pretende centralizzare non solo la vita dello Stato, ma quella dell’intera società. Noi affermiamo, invece, che la società debba poter entrare in diretta e libera comunicazione con lo Stato, profondamente ricostituito, con sempre crescente indipendenza dal potere esecutivo [...].

«Lo Stato vivente fuori dall’arbitrio dell’esecutivo, attraverso il sistema di controlli autarchici, che scaturisce dall’evoluzione del diritto moderno, introduce nella società un principio di ordine e realizza legalmente la libertà [...]. Appartiene allo Stato il dovere di promuovere, e di assicurare, nella vita italiana quest’ordine più vero, e migliore. Ma soltanto per le vie della libertà, sulle basi del diritto democratico, e con la consapevole solidarietà dei lavoratori italiani, questo nuovo ordine potrà essere costruito».

Aria di liberalismo

Nella casa del Corso, a Cagliari, fin da piccolo Lucio vive intensamente il senso di appartenenza alla famiglia. Per lui la famiglia è un sistema di valori non meno che una comunità d’affetti: ha imparato che non conta niente disporre di abbondanti beni materiali o affermarsi grazie alle cose possedute. L’insegnamento che gli viene dai grandi – genitori, nonni, zii – è altro: importa condurre una vita dignitosa, austera, coerente agli ideali che hanno contraddistinto le generazioni passate. Davanti a tutto c’è la consapevolezza dei propri doveri. A scuola, ad esempio, si va con la coscienza di dover studiare seriamente. Bisogna ringraziare il Signore di esser nato in una famiglia che permette alle leve più giovani di formarsi in scuole di meritato prestigio.

Egli cresce con questa coscienza allenandosi all’esercizio della socialità, allo stare con tutti. La posizione sociale di questo o quell’avo, specialmente la figura del bisnonno ministro o ancora il ruolo pubblico dello zio parlamentare o del padre dirigente della Regione, sono tentazioni a una autoreferenza che non ha motivo di esserci. E invece no, il prossimo va considerato secondo la più classica ed elementare pedagogia cristiana: per quello che è, non per quello che possiede. Anche se poi è vero che il timore di… amicizie incontrollate spinge la madre, la signora Anna, a incoraggiare la frequentazione soprattutto dei figli di famiglie conosciute, tutte borghesi di estrazione professionale e colte: i Prunas, i Sanna Randaccio, i Carboni, i Tola-Sulis, ecc.

In questo tipo di educazione hanno parte significativa anche i nonni Cocco Ortu, Giuseppe e Maria – come quelli di Nazareth –, che vivono nella stessa casa e coi quali Lucio bambino trascorre buona parte della sua giornata. Nonno Peppino è cresciuto nell’adorazione del padre. Stima ed affetto si sono sempre inestricabilmente legati. Classe 1881, egli è stato l’unico figlio maschio del ministro, e a lui, insieme col nome (e la responsabilità di portarlo, nella vita civile), è toccata in eredità anche la grande casa del corso Vittorio Emanuele, vicina all’ angolo con la via Sassari. Qui ha fatto famiglia, sposando Maria Canelles Ballero e sempre qui, nel 1945, ha riavviato lo studio legale insieme con suo figlio Ciccio, su impulso di quest’ultimo, tentando di recuperare quella vasta clientela che era stata del genitore ed a lui era rimasta fedele pur dopo il trasferimento definitivo nella capitale del Regno.

Nonno Peppino è colui che, dopo la morte del padre, nel marzo 1929, dunque in piena epoca fascista, è divenuto il punto di riferimento dell’intera famiglia. Ha sofferto moltissimo per quel lutto. Ma è stata una sofferenza che s’è aggravata per una sorta di impietosa emarginazione cui il regime aveva costretto i Cocco-Ortu, dopo aver colpito in vita e post mortem, col veleno dei giornali e dei discorsi politici, la figura dell’antico ministro di Zanardelli e Giolitti. Nella casa del Corso c’è stata, effettivamente nei lunghi anni della dittatura, un’aria di tristezza, si è avvertita un’atmosfera di oppressione che si spandeva tutt’attorno, toccando anche i figli che erano ancora bambini o adolescenti che l’età impegnava nella scuola e in quel tanto di vita sociale che non era evitabile.

Il fascismo imperante, col suo nazionalismo esagerato e l’ideologia totalitaria che lo ispirava, rappresentava l’esatto contrario della religione liberale che aveva nutrito l’educazione delle ultime tre generazioni dei Cocco Ortu. I suoi metodi non erano crudeli, salvo quando si mandava in galera o al confino gli oppositori politici; la dittatura poteva, per certi versi, mostrare un volto moderato e rassicurante, ma nella sostanza essa svolgeva una continua ed inflessibile repressione dell’azione e perfino delle speranze dei democratici. Gli avversari del regime erano tutti dipinti come elementi antinazionali, mascalzoni, criminali. Se andava bene essi erano classificati come degli smidollati, incapaci ed inutili. Era questo il volto più rozzo del fascismo. Così, quando Sua Eccellenza gialla mori, suo figlio Peppino dovette raccogliere ogni genere di contumelie postume con cui i gerarchi avevano creduto di dover accompagnare la notizia d’agenzia: erano i commenti del Palazzo. Erano accuse politiche ma non solo: erano addebiti che toccavano anche la sfera della coscienza individuale, e fra i tanti uno dei più ricorrenti, giusto all’indomani della stipula dei Patti del Laterano, era quello risibile di ateismo. Il piccolo ambiente di provincia alimentava dicerie offensive e senza senso. Era una bugia che rivelava ignoranza e grossolanità. Chi sapeva delle quotidiane solitarie recite del rosario del ministro che intanto passeggiava su e giù nel largo androne della sua casa romana?

Peppino Cocco-Ortu subisce, non fronteggia. Lo studio del quale è socio insieme col collega avvocato Cardia perde rapidamente la sua migliore clientela già servita dal padre, e si può così dire che tira avanti con grandi sacrifici, fino al 1940, quando anche lui, ormai più che cinquantenne, viene mobilitato. E pensare che si era laureato in legge e aveva finito per fare l’avvocato unicamente per non dispiacere al padre. Il suo sogno di sempre era stato la carriera militare, gli sarebbe piaciuto vestire la divisa dell’ufficiale di Marina. Lui, Giuseppe Cocco-Ortu, è diversissimo dal padre, gli manca il suo protagonismo, ha un’altra indole. Ma del padre ministro – dal quale erediterà significativamente la statuetta in bronzo di Cesare Beccaria, dono di Giuseppe Zanardelli al suo guardasigilli «in ricordo della nostra amicizia e della mia collaborazione nei lavori del codice penale, che porta il suo nome» (così nel testamento) – conserva una certa visione delle cose, l’osservanza di una certa gerarchia dei valori, lo stesso senso dello Stato che ora vede ogni giorno profanato dai teatranti del regime. E’ stato cresciuto nella spiritualità del liberalismo aperto alla democrazia, educato alle sue regole puritane, tanto alla virtù dell’intransigenza quanto al rispetto del pubblico bene.

Ci sono episodi che si racconteranno spesso in casa, e ad ascoltarli incantato ci sarà anche Lucio, proprio per dare l’idea del rigore col quale Francesco Cocco Ortu sr. affrontava i suoi doveri pubblici. Quando si parla dei grandi uomini non manca mai una certa aneddotica che talvolta sa spiegare più di una biografia scritta con tutti i crismi…

Nei primi anni del secolo, fino a tutti gli anni della grande guerra, la sua abitazione cagliaritana continuava ad essere meta di visite, di incontri, di colloqui: colleghi deputati ed esponenti di partito, giornalisti ed uomini d’affari cercavano di ottenere benevolenza e protezione dall’uomo più potente dell’isola, dal leader che era divenuto parlamentare giovanissimo, dopo esser stato assessore e facente funzioni di sindaco nella sua città, e sottosegretario e ministro cinque volte, e che alla Camera era il referente di una vasta area di deputati che viaggiavano fra Zanardelli e Giolitti. Tra i vari aneddoti che evidenziavano il carattere dell’uomo, la sua forte etica pubblica e l’alto senso dello Stato, si ricorda spesso il netto rifiuto opposto ad un noto imprenditore edile romano di partecipare, allorché era ministro in carica, ad una società privata per la costruzione dell’edificio occupante l’isolato tra la via Tomacelli ed il corso Umberto I nella capitale, tuttora esistente. Rifiuto che oppose superando le proteste dei figli, della moglie e dei fratelli.

Più domestico era il racconto del passaggio negato alle nipotine incontrate in strada, le quali avrebbero dovuto percorrere, per arrivare a scuola, la stessa strada della sua carrozza ministeriale verso Trinità dei Monti. Esse, bambine delle elementari, erano ospiti nella casa del nonno: avevano tentato un approccio con lui, cercando di richiamare la sua attenzione perché facesse fermare la vettura, onde poterlo salutare da vicino. Niente da fare, imperturbabile lui aveva risposto con un cenno della mano e ordinato di proseguire.

Era rimasto un leader di prima grandezza anche dopo aver concluso la sua esperienza governativa. Nel 1920, per dedicarsi piuttosto a tempo pieno all’azione parlamentare ed alla realizzazione del progetto di un moderno partito liberale, aveva rinunciato del tutto a partecipare al gabinetto. Il re l’avrebbe chiamato (nel 1920) nel novero dei suoi consiglieri istituzionali, nominandolo ministro di Stato. Avrebbe mantenuto la carica fino al 1924.

La sua memoria e il suo mito erano tenuti vivi, presso i nipoti, oltre che dal figlio Peppino, dalla figlia Berta che, soprattutto dopo la tragica morte del fratello nel 1954, passava molti mesi all’anno, fra l’estate e l’autunno, nella casa della cognata (e della nipote, e perciò dei Lecis) a Cagliari e riteneva, forse non a torto, che il ripasso della vita degli avi fosse il migliore dei passatempi possibili.

Nonni e prozii

Berta si era sposata, quando già era in età matura, con un personaggio di una qualche notorietà nel mondo politico romano: si chiamava Pier Felice Stangoni, sardo, patentato giornalista che era stato, nell’immediato post-fascismo, il collaboratore più stretto di Ivanoe Bonomi. Aveva anche avuto una breve esperienza galeotta, allorché i burgundi, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, avevano occupato manu militari la capitale. Era stato altresì capo della Commissione per l’epurazione dei fascisti dai ranghi dello Stato e una delle eminenze grigie dei primi governi di CLN.

I due prozii combinavano i rispettivi racconti. Essi sapevano avvolgere di fascino mitologico le loro testimonianze, catturando l’attenzione tutta orecchi dei nipoti e più ancora dei pronipoti – Lucio fra essi. Zia Berta, poi, che aveva sangue Cocco-Ortu nelle vene, era molto dotta e competente e univa alla sua cultura un carattere forte, un’intransigenza assoluta nel pretendere da sé e dai suoi il rispetto dei valori morali coltivati per generazioni nella famiglia. Era bravissima a ricapitolare la storia della sua famiglia districandosi fra nomi e date, città e stirpi, e chiudendo sempre perfettamente il quadro. Terzogenita di Francesco Cocco-Ortu e di Marianna Franchino – dopo Grazietta (che aveva sposato il magistrato Battista Uras e si era stabilita a Roma) e Giuseppe, e prima di Mariuccia (quest’ultima divenuta moglie dell’avvocato Mario Pattarozzi) – sapeva tutto di tutti. Raccontava di suo padre, che aveva avuto due fratelli e tre sorelle (Salvatore, Emanuele, Grazia, Maria e Clotilde – quest’ultima andata sposa all’avvocato Luigi Congiu che sarebbe diventato coccortiano di ferro anche in Parlamento) –, e dei nonni: l’avvocato Giuseppe Cocco-Mulas, originario di Benetutti, e la sestese Albertina (Berta come lei) Ortu Mereu a sua volta figlia dell’avvocato Giuseppe, il cui nome era rimasto legato ai moti borghesi del 1812. Erano capitoli di una storia affascinante che anche suo fratello Peppino amava riascoltare e magari integrare.

Quest’ultimo aveva aggiunto del suo compiendo in casa un innesto, rivelatosi fortunato, fra il filone di borghesia agraria e professionale dei Cocco-Ortu e quello gentilizio della famiglia di sua moglie che vantava ascendenze spagnole. Nonno Peppino era un uomo dolcissimo di carattere oppresso dalla situazione creatasi attorno a tutti i Cocco Ortu (uno soltanto tralignato andando a braccetto col nemico). Non sapeva trovare dentro di sé l’energia per ripristinare, pubblicamente, l’onore offeso, ma quella forza pareva l’avesse delegata a suo figlio Ciccio che, pur ancora giovanissimo, aveva messo a frutto rigore ed ostinazione che era quanto anche sua madre, una Canelles, aveva portato in dote quando entrata fra i Cocco-Ortu.

Donna Maria Canelles, clericale di formazione, pareva l’incarnazione altera ma profondamente buona di un sistema sociale ormai in definitivo declino. Tutte le rigidezze caratteriali che mostrava erano un portato della sua educazione Canelles- Sanjust da parte di padre e Ballero-Sardo sul versante materno, donna Maria era orgogliosissima del suo essere aristocratica, e per questo affettuosamente presa n giro dal figlio Ciccio, che soleva ironizzare sul numero delle “palle” della corona di sua madre. Fra i Cocco Ortu spirava un’aria democratica, opposta a quella che donna Maria Canelles Ballero Sanjust Sardo aveva respirato fin da piccola. Però ovviamente la si rispettava, e non solamente per forma: si rispettavano i suoi valori, le sue convinzioni più radicate. Certo, il mondo aristocratico era visto dai suoi figli e nipoti come un mondo decadente, se non già decaduto, un mondo ingiallito che non aveva più né senso né effettiva cittadinanza nella società moderna. Ma tale giudizio non poteva arrivare a negare il riguardo che la tradizione e, soprattutto le persone che nella tradizione si specchiavano meritavano.

L’aneddotica rifaceva capolino quando si raccontava di quella volta in cui tornando a casa, Sua Eccellenza gialla aveva detto alla nuora: «Maria, ti depu donai unu dispraxeri…», riferendole quindi di aver rinunciato a chiedere di essere nominato conte di Casa Savoia…

I lutti familiari avevano provato la sua fede così come la forza d’animo. Nel 1949 era morta di cancro, all’età di soli 31 anni, la loro figlia Caterina, e prima di lei se ne erano andati altri due figli: Bertixedcla e Piotto (Efisio), scomparsi la prima ancora bambina per un’infezione setticemica, conseguenza della caduta da una carrozza, e il secondo, l’ultimogenito, per un’improvvisa meningite virale. La morte di Caterina aveva straziato sua madre che da allora non aveva più voluto metter piede in quella casa del Corso che considerava maledetta. Qui fino ad allora erano vissuti il figlio Ciccio con la propria famiglia e, per qualche tempo, sua figlia Anna, il genero e i nipoti Lucio ed Enrico (per qualche tempo, dacché l’ingegner Dino era stato assunto alla Carbosarda, la famigliola aveva vissuto un po’ a mezzo fra Sant’ Antioco e Cagliari, dove passava di norma il fine settimana). Per donna Maria quella casa era ormai un tabù, occorreva abbandonarla e trasferirsi altrove, non lontano però, perché suo figlio continuava a viverci con i suoi e ad avere studio lì con il padre. Così se n’era andata, col marito e la famiglia di sua figlia, in un appartamento dell’impero Dalmasso in vico Maddalena 12, quasi all’incrocio fra l’attuale via Mameli e la via Sassari.

La grande famiglia patriarcale si era divisa in due tronconi, ma quella era una divisione soltanto pratica, perché la vita comunitaria continuava. Ogni domenica Ciccio Cocco-Ortu e i suoi scendevano dal Corso e si riunivano per il pranzo agli altri congiunti. Lucio ed Enrico ricambiavano la visita quasi quotidiana, andavano su per intrattenersi soprattutto col cugino Beppe. A loro piacevano quegli spazi che si aprivano anche ad un grazioso giardino interno. Ma per nonna Canelles quella casa era ormai un capitolo chiuso. Non accettava rimproveri e consigli a sdrammatizzare, a vivere la morte come un accidente della vita.

Nel 1954 c’era poi stato un altro tragico evento e questo aveva finito per tramortirla definitivamente. Suo marito era rimasto vittima di un grave e fatale incidente stradale, nel quale era rimasto coinvolto anche il nipote Beppe – nove anni – che aveva sì salvato la vita ma aveva subito la grave menomazione della perdita di un occhio. Chiusa nel suo abito nero ella avrebbe trascorso la propria vecchiaia sempre con la figlia, il genero e i nipoti Lecis. Attorno a lei la famiglia intera avrebbe continuato a riunirsi, a tavola, in occasione delle feste e delle maggiori ricorrenze del calendario. Così fino al 1969, fino alla scomparsa cioè del figlio Ciccio, perché anche il dolore di quella morte non le sarebbe stato risparmiato, per quanto le si volle tener nascosta la verità. E lei, attendendo di rivedere il figlio diletto che inspiegabilmente non passava più, come un tempo era sua abitudine, ogni notte a salutarla, di lì a poco in quello stesso anno morì quasi lasciandosi sovrastare dalla mestizia.

Il filone Lecis

L’ingegner Dino aveva sposato Anna Cocco-Ortu nel 1944. Si era innamorato dell’allora giovanissima figlia di Peppino Cocco Ortu e Maria Canelles, che mostrava una personalità diversa e quasi opposta alla sua, come diverse ed opposte erano le formazioni: fascista mite e convinto lui, per educazione, liberale per scelta morale e gusto lei. Si erano incontrati nel 1936 e si erano dichiarati. In casa Cocco- Ortu nessuno era saltato su dalla gioia, ma neppure s’era pronunciato contro, nonostante la fede politica di lui. Sia il promesso che suo fratello maggiore Lucio conoscevano la famiglia Cocco-Ortu, la sua storia, e Lucio soprattutto conosceva bene Ciccio e i suoi saldi orientamenti liberali.

Quando incontra quella ragazza che diverrà poi sua moglie, Dino Lecis è uno dei tanti giovani cresciuti nella patriottarda retorica del regime che gli impedisce di capire fino in fondo la natura oppressiva dell’ideologia e del sistema di potere che, giusto da tre lustri, dominano l’Italia. Suo padre – il notaio Enrico Lecis, che aveva studio nel Gerrei e sarebbe morto ancora giovane nel 1926 – era stato tra i fondatori dei fasci della propria zona; suo fratello Ugo, dirigente alla Montecatini pure; l’altro, Lucio, il sempre sorridente Lucio, anche lui fascista.

A quest’ultimo egli era particolarmente legato, ne aveva fatto una sorta di modello di vita, perché sapeva che aveva giurato solennemente sulla tomba del padre, di sostituirlo in tutto e per tutto. Aveva giurato che avrebbe subordinato ogni obiettivo personale all’interesse dei fratelli minori. Perciò aveva interrotto i suoi studi universitari e rinunciato a farsi una propria famiglia. S’era sposato soltanto dopo le nozze di Dino, ed aveva fatto appena in tempo a veder nascere la figlia quando, all’inizio del 1945, cadde a Giarratana, in un’azione di repressione della rivolta separatista in Sicilia. Comandava una colonna militare, fu ucciso in un agguato.

Ma non sono soltanto memorie, anche se – dei Lecis come dei Cocco-Ortu – sono soprattutto memorie.

Nell’infanzia di Lucio jr. si affaccia pure il volto già anziano della nonna paterna, Barbara Cardu, che ogni anno, per un mese circa, lascia Villasalto diretta a Cagliari, dove fa società con la consuocera. Nonna Barbara è di origini borghesi; la sua famiglia è nota nel capoluogo già dalla fine dell’Ottocento per le attività commerciali che ha intrapreso con successo e per le avventure di esploratore nel Siam di uno dei suoi componenti, Stefano Cardu. Quando arriva nella casa di vico Maddalena e poi di via Tigellio, riceve sempre la migliore accoglienza. Maria Canelles mette un po’ da parte il proprio orgoglio patrizio ed accetta con lei un… rapporto paritario nella prassi.

Forse in questo rapporto di stretta cordialità influiscono la stima e l’affetto che donna Maria prova per suo genero, sentimenti che ha messo a registro conoscendolo a fondo, dopo le iniziali perplessità che le erano venute allorché la figlia le aveva riferito di essersi innamorata. A lui, poi, si sente legata da importanti affinità che rimontano anche al quadro dei valori tradizionali Dio-Patria-Famiglia, cui peraltro, per la storia personale, aderiscono in modo originale, forse più acritico, il giovane, nutrito dalla magniloquenza del regime, più meditato la vecchia, educata alla secolare tradizione del suo casato fedele alla Chiesa e al re.

Lo zio Ciccio

Ma la personalità che più di tutte conta, di lato ai suoi genitori, nell’educazione di Lucio è senz’altro lo zio Ciccio. Egli è una guida sì affettiva, nel concerto delle altre guide familiari, ma poi progressivamente anche ideale o ideologica e politica. Lui stesso è cresciuto consumando liberalismo a pranzo e a cena. Precocissimo e avidissimo lettore dei classici del pensiero liberale, a quindici anni ha già letto Locke e Montesquieu, per poi passare a Benedetto Croce. Ha divorato, assorbendoli per quanto l’età gli consentiva, i titoli della biblioteca del nonno passata a suo padre. Nello stesso modo avrebbe fatto con i nipoti, in testa a tutti proprio Lucio. Maturando ha sentito sempre più imperioso un duplice dovere: verso la memoria del nonno, screditato ed offeso dai fascisti, e prima ancora combattuto dalle sinistre, e verso suo padre, vittima per lunghi vent’anni dell’ostracismo decretato dal regime.

E’ cresciuto così: ha carattere indipendente e anticonformista ed è orgoglioso delle sue idee. Giovanissimo si è rifiutato di vestire la camicia nera, accettando, piuttosto che subire un diktat, di laurearsi a Roma invece che a Cagliari, avendo come relatore un docente ebreo il quale condivideva la sua tesi circa la superiorità della concezione dello Stato di Locke rispetto a quella di Hobbes.

Nel 1943 e nell’anno successivo è stato vice commissario prefettizio e assessore civico incaricato dell’annona quando il beneplacito dei partiti della Concentrazione antifascista ha affidato all’avvocato Gavino Dessì Deliperi, l’ultimo sindaco prima del fascismo, la guida del Comune. Dal settembre 1945 ha fatto parte, con un’altra decina di esponenti liberali, della Consulta nazionale e intanto nel marzo 1946, è stato eletto consigliere della sua città (tale per venticinque ami, fino alla morte), mancando per poco, tre mesi dopo, quella a deputato Costituente. Il 18 aprile 1948 ha esordito, trentaseienne, a Montecitorio nel primo Parlamento repubblicano ed alla Camera tornerà, per combatterlo, negli anni del centro-sinistra moroteo (dal 1963 al 1969).

In sede regionale ha fatto altresì parte della Consulta sarda incaricata della elaborazione dello statuto autonomistico (approvato con larghe modifiche in senso restrittivo dall’Assemblea Costituente). E’ stato contrario all’autonomia speciale, così come è stato contrario, in occasione del referendum istituzionale – e sia pure in modo defilato (soltanto apparentemente agnostico) – alla repubblica. Al convegno dei partiti antifascisti dell’Italia liberata svoltosi a Bari nel gennaio 1944, si è astenuto sull’ordine del giorno finale che fissava la strategia antisabauda della nuova democrazia italiana. Celava, come molti liberali e democratici meridionali, una persistente simpatia per una monarchia ormai indifendibile.

E’ stato lui stesso, fin dal 1943, a ricostituire il Partito Liberale in Sardegna. Nel 1945 ha dato vita, con Giuseppe Susini, al giornale “Rivoluzione Liberale”, divenuto per alcuni anni la maggior tribuna delle sue idee. Con l’amico Antonio Romagnino, di saldo orientamento repubblicano (maturato negli anni della prigionia americana) ha proseguito nella direzione del giornale in parallelo alla guida del partito. Da allora e fino ai primi anni ’50 si è tenuto sempre sulle posizioni di vertice del partito divenendone per molto tempo vice segretario nazionale. E’ stato uno degli uomini di punta del liberalismo progressista e uno di famiglia nel gruppo del “Mondo” di Mario Pannunzio, nonché uno degli oratori più richiesti in tutte le piazze d’Italia, che ha saputo sempre riempire catalizzando l’interesse di tanti cittadini. Travolgente nella sua eloquenza, si è sempre fatto un dovere di portare argomenti “concreti” a sostegno delle sue posizioni.