Ottorino Pietro Alberti ed Efisio Spettu rifondatori del seminario regionale della Sardegna, di Gianfranco Murtas

Siamo a un nuovo anniversario che richiama la missione di vita di due amici – questi di Chiesa – dei quali mi sento in dovere di fare nuovamente pubblica memoria: don Ottorino Pietro Alberti, arcivescovo di Cagliari dal 1987 al 2003, don Efisio Spettu, presbitero multianime ordinato nel 1963.

Ad affiancarne i nomi, volendo soltanto guardare alle mansioni ecclesiali riesposte nelle loro ricche biografie, è forse soprattutto il servizio reso nel rettorato del seminario regionale della Sardegna: don Ottorino nel biennio d’avvio dell’impianto cagliaritano (1971-1973), dopo i 44 anni trascorsi a Cuglieri, don Efisio nel quasi quindicennio 1992-2006, per larga parte sotto l’episcopato e la presidenza CES proprio di Alberti, quindi sotto quella (che personalmente ritengo purtroppo non commendevole e anzi rovinosa) del suo successore. Colleghi dunque, nella diversità dei tempi e dei contesti ecclesiali e sociali che ne accolsero il lavoro.

Quando Alberti ebbe dal cardinale Baggio (al tempo arcivescovo di Cagliari e presidente della Conferenza Episcopale Sarda) l’incarico di tornare a servire la Chiesa sarda, distaccandosi magari soltanto part time dalla sua cattedra di docente (e vicedecano) alla Lateranense, Spettu – allora giovane di neppure 33 anni – fu a sua volta chiamato a collaborare come animatore degli studenti.

Allorché toccò allo stesso don Efisio ricevere la responsabilità diretta e piena della conduzione di quella che era la maggior istituzione formativa della Chiesa regionale sarda, associata naturalmente (pur nell’autonomia corporativa e funzionale) alla facoltà teologica rimasta a direzione gesuitica, una parte preponderante l’ebbe proprio l’arcivescovo Alberti. Questi infatti, promosso all’episcopato nell’estate 1973 per servire le comunità diocesane di Spoleto e Norcia (dipendenti direttamente dalla Santa Sede), era rientrato ormai definitivamente nell’Isola già da cinque anni ed a lui competeva la sorveglianza canonica del seminario. Nella maggior diocesi egli doveva sviluppare le nuove impostazioni (pur ancora debitrici di aure tradizionali) dei predecessori Bonfiglioli e Canestri ed insieme doveva però anche portare avanti quel Concilio Plenario Sardo –che era stato progettato ed autorizzato ma non era ancora partito – destinato a ripensare la pastorale in chiave interdiocesana.

Ho ricordato altre volte, ma forse merita, nella circostanza, nuovamente richiamare le parole stesse con cui si espressero, virtualmente o testualmente, i due protagonisti, evocando l’incipit della propria esperienza (cf., rispettivamente, a firma dell’A., don Ottorino Pietro Alberti vescovo umanista, sardo e barbaricino per quattordici anni presule in Umbria, fra la cattedra alla Lateranense e l’episcopato cagliaritano, Cagliari 2012 e Don Efisio Spettu e la Chiesa come progetto di comunione. Mezzo secolo di servizio presbiterale nell’Archidiocesi di Cagliari, fra Ospedale Oncologico ed UNITALSI, Comunità di San Rocco e Seminario Regionale, 2013).

Parla don Ottorino

Così il presule nell’autobiografia simulata che venne presentata nel settembre 2012 al reading allestito nel teatro di Sant’Eulalia:

«Nello stesso 1971, in Sardegna però… Capitò che i padri gesuiti, che dal ‘27 avevano la direzione, oltre che della facoltà teologica, anche del seminario regionale di Cuglieri, notificarono al cardinale Sebastiano Baggio, allora arcivescovo di Cagliari e presidente della CES, la loro rinuncia, peraltro già abbondantemente preannunciata.

«Ormai da tre anni la Congregazione per l’Educazione cattolica aveva posto in capo alle Conferenze Episcopali regionali gli onori e soprattutto gli oneri dei seminari maggiori. I rapporti fra l’episcopato sardo e il vertice della Compagnia di Gesù, relativamente al mantenimento di questo impegno direzionale e docente, non erano dei migliori: i gesuiti osservavano che la crisi vocazionale che aveva colpito la stessa Compagnia non consentiva loro di “distrarsi” in affari che dovevano essere delle diocesi, e dunque occorreva che fosse il clero secolare a preparare il clero secolare… professori e direzione…

«Per un altro anno ancora – il 1970-71 – si ottenne una proroga, poi basta: i gesuiti lasciarono. Si trattava di trasferire in fretta e furia gli studenti a Cagliari dove non si era attrezzati per niente a una svolta tanto repentina, soprattutto dal punto di vista logistico. Gli studenti furono infatti in parte ospitati al diocesano di Cagliari, in via Cadello, in parte in altri posti. E a gestire questa difficoltà grande e improvvisa il cardinale chiamò, d’intesa con la CES, me. Mi richiamò a servire la Chiesa nella mia terra.

«Non era il mio mestiere, debbo confessarlo, ma ubbidii. La situazione era, per certi versi, sfilacciata. Nel 1969 e nel 1970 era andata a Cuglieri una équipe di sociologi salesiani, del PAS, per parlare individualmente con gli studenti e stendere delle schede: veri e propri ritratti psico-pedagogici. Era emersa la conflittualità con i superiori, una socialità che in concreto era problematica e la cui colpa veniva attribuita all’ambiente “limitante”; problemi anche sul piano dell’affettività, e anche circa il contesto socio-culturale di provenienza. Molti mordevano il freno, non si riconoscevano negli schemi tradizionali che il dopo-Concilio non era ancora riuscito ad adeguare ai tempi nuovi…

«In ultimo la collaborazione fra il rettore gesuita, padre Giuseppe Bosio, e gli animatori mandati dai vescovi per preparare il passaggio, era stata disarmonica… Si osservava, con una punta di polemica, che nell’ultimo anno i vescovi non si erano fatti vivi una sola volta a Cuglieri… Mi trovai… intrappolato in questioni, direi anche in atmosfere, non da poco, e tutte molto critiche.

«Non potei peraltro lasciare, allora, l’insegnamento alla Lateranense, e cercai dunque di combinarlo con le attività del rettorato del seminario regionale. Metà settimana qui, metà lì. Furono due anni intensi, faticosi, due voli aerei alla settimana per cento settimane fanno duecento voli…

«Allora gli studenti dei cinque anni – due del corso filosofico e tre di quello teologico – erano, se ben ricordo, una cinquantina, una decina o dozzina in ogni anno.

«Nel 1971, quando arrivai – non ho quindi nessun merito – furono ordinati una ventina di sacerdoti; c’era anche l’attuale vescovo di Iglesias Gian Paolo Zedda, arburese; ce n’erano da Gonnosfanadiga e da Osilo, da Alghero, Quartu e Settimo, da Silius, Musei e Carbonia, da Narcao, Uta e Narbolia, da Fordongianus, Tula e Ploaghe, da Sassari e da Cagliari… tutta la Sardegna era rappresentata… tranne il Nuorese, quell’anno…

«Nel 1972 – un anno di competenza tutto mio – gli ordinati furono, se la memoria non mi inganna, otto soltanto: ricordo don Antonio di Gonnos, don Enrico di Senorbì, don Tonino di Matzaccara, don Gian Carlo di Sant’Antioco, don Sandro di Portoscuso, don Piero di Tertenia, don Alessandro di Loceri, don Giovannangelo di Pattada… (finito poi Nunzio Apostolico in mezzo mondo ed ora sostituto della Segreteria di Stato). E sì, Nuoro mancava ancora…

«Nel 1973 – fra giugno e l’estate – gli ordinati furono press’a poco lo stesso numero, qualcuno in più… Ricordo – e come potrei dimenticarli? erano miei studenti! – don Ottavio di Viddalba, don Mosè – olè, don Mosè! – di San Sperate, don Ennio di Villasor, don Antonio di San Vito, don Gian Piero di Mandas, don Carlo di Iglesias, don Roberto di Fordongianus (ma per la diocesi di Iglesias), don Mario e don Salvatore di Narbolia, don Gerolamo di Benetutti, don Pasqualino di Cheremule, don Mario di Bessude e… dulcis in fundo, due comprovinciali miei: don Antonio da Ollolai e don Angelo da Galtellì, la mia Galtellì…

«Sono nomi – per me nomi e volti e voci tutti preziosi – ma anche numeri che rivelano l’indebolimento del tempo, denunciano quella flessione che l’ondata contestativa della fine degli anni ’60 aveva contribuito ad accentuare. Gli abbandoni erano crescenti, ogni anno si aggiungeva una unità percentuale, ricordo le statistiche già di prima del fatidico ‘68, nel 1967-68: il 15 per cento. Le ordinazioni sacerdotali allora comunque viaggiavano sulla trentina e anche più, dico sempre negli anni ’60 ante-contestazione: 35, 30, 26, 30… Ma si seminava la discesa: fra filosofi e teologi frequentanti si viaggiava da 154 a 143, a 137, a 114…

«Lavoro difficile quello del rettore del seminario. Però, come ho accennato, dovevo ancora combinare quel lavoro alla ricerca e alla pubblicazione, anche se con maggiori limitazioni».

Parla don Efisio

In una conversazione che avemmo una decina d’anni fa, confidenziale ma pur tuttavia attenta e precisa, scrupolosa nell’enunciazione dei dati di fatto, don Spettu focalizzò i suoi ricordi personali. Eccone adesso la riproposta (con la mia discreta interlocuzione), intanto in relazione alla stagione “Alberti” del 1971-73…

«Dovrei dire degli umori soprattutto dei ragazzi, perché dei superiori sapevo già, i gesuiti avevano deciso il rimpatrio e a nulla erano valse le pressioni del cardinale Baggio per un rinvio, dato che a Cagliari mancavano ancora le strutture…

«Ormai fra i teologi – una sessantina circa – , così come fra i professori, era diffuso il desiderio di venire in città, lasciare l’isolamento di Cuglieri… D’altra parte Cagliari era sede universitaria, aveva le sue dimensioni e le sue ricchezze in termini di stimoli od opportunità culturali e anche sociali, e quindi pastorali, all’interno della vita delle parrocchie, nei quartieri… Va detto che da un anno avevano lasciato Cuglieri i liceali, che erano tornati nei seminari diocesani, concentrandosi in quelli di Cagliari e Sassari».

Cagliari, città-regione come sempre più, nel tempo, essa è diventata, senza antinomie o concorrenze valoriali o identitarie, era dunque la sede ideale per risolvere esigenze e urgenze della stessa Chiesa isolana riguardo alla formazione del suo clero proprio in termini comunionali, ancor più sottolineati dalle impostazioni del Vaticano I. Ricorda don Spettu, a tal proposito, la lettera del 1972 in difesa della comunità di Sant’Elia, che allora qualcuno aveva ipotizzato di trasferire in blocco a Giorgino, per lasciare quella zona a un’edilizia residenziale di lusso…

«L’idea nacque a Taizé – un paradiso di spiritualità e condivisione – dove, verso Pasqua, andammo autofinanziandoci con la vendita… di carta, noi del seminario, alcuni preti, diversi studenti e docenti del Dettori. Io fui coinvolto, per lealtà feci leggere il testo, firmato anche da diversi padri gesuiti, al cardinale che non fece obiezioni. Peraltro eravamo in pieno spirito conciliare e seguivamo quasi alla lettera quel che Paolo VI aveva detto proprio a Sant’Elia due anni prima… Ne tirammo ventimila copie che iniziammo a distribuire nelle parrocchie. Poi vennero i problemi, si era in campagna elettorale e il collateralismo resisteva… Qualcuno d’area democristiana protestò con monsignor Tedde, allora incaricato della CES per il seminario. In breve: il cardinale mi invitò a chiedere scusa e spiegare a don Chicco Amat, presidente dell’UNITALSI di cui io ero assistente, a monsignor Delogu vescovo di Lanusei e a monsignor Tedde vescovo di Ales… Fu un inizio un po’ turbolento, fra entusiasmi e docce fredde».

Dunque vennero i giovani teologi a Cagliari, con rettore don Ottorino Pietro Alberti, professore-segretario, al tempo, della Lateranense. Che forse non conoscevate, o no?

«In effetti non lo conoscevamo se non di fama, come studioso valentissimo. Ma in realtà monsignor Alberti, avendo mantenuto l’incarico alla Lateranense, poté occuparsi del nostro seminario soltanto il fine settimana, e dopo neppure due anni ci dovette lasciare perché promosso arcivescovo di Spoleto-Norcia. Di fatto a mandare avanti le cose nel quotidiano eravamo noi animatori, soprattutto don Pasqualino Ricciu della diocesi di Alghero ed io, con il rinforzo saltuario magari di qualche altro confratello di Sassari-Ozieri e di Nuoro… Fu un’avventura! anche perché la stessa CES non credeva molto, allora, a questa versione cagliaritana, peraltro assolutamente necessitata…».

E dove vi sistemaste?

«Il cardinale dovette inventare una struttura, all’interno del seminario diocesano di cui era rettore allora don Giovanni Cara. Occupammo l’ultimo piano, ma la nostra presenza… diciamolo chiaramente, non era gradita. I teologi di Cuglieri venivano con la fama di… eversori (o quasi) della pace clericale, erano gli anni immediatamente successivi alla contestazione. E’ una storia che bisognerebbe raccontare nel dettaglio, quasi da pionieri: si inventò una struttura di box, insomma realizzammo delle piccole stanze che superavano l’ormai inaccettabile modello delle camerate… Don Mosé Marcia, allora studente al 3° anno, fu un eccellente operaio carpentiere…».

Difficoltà nella struttura di San Michele. Ma Cagliari-città vi accolse bene?

«Sì, intanto erano gli studenti a voler vivere la città: si respirava ancora l’ebbrezza dello scudetto del Cagliari, c’erano le sale cinematografiche inesistenti certo a Cuglieri, c’era la provocazione sociale dei quartieri, delle periferie. C’era anche il ricordo cagliaritano di papa Paolo VI».

Dopo la rinuncia di don Ottorino Alberti, la guida del seminario toccò a don Mario Cuomo della diocesi di Iglesias e dopo ancora a don Salvatore Sussarellu. Cosa caratterizzò e distinse il loro rettorato?

«Don Cuomo stette con noi un anno soltanto, perché questo sant’uomo era in difficoltà nel gestire un’impresa chiaramente fuori dalle sue corde, dalle sue esperienze… Perché davvero non era facile portare avanti il seminario in questa fase – siamo nella metà degli anni ’70 –, bisognava avere una elasticità enorme, non formalizzarsi se qualcosa e magari anche più di qualcosa era fuori schema…, rispondente ai bisogni e alla sensibilità di quei ragazzi che evidentemente erano diversi da come eravamo noi venti e trent’anni prima… Però debbo dire che c’era una ricchezza enorme, come potenzialità spirituale, di servizio, di carità, di attenzione all’altro, al contesto. E comunque riconosco anche io che si trattava di… prendere la misura, cioè calibrare quanta elasticità ci si potesse permettere, combinando prudenza e creatività o sperimentazione…

«Ricordo, per fare un esempio, che un gruppo di seminaristi venne a Lourdes con l’UNITALSI a prestarsi come barelliere, e che nell’estate di quello stesso anno alcuni altri andarono a lavorare, proprio per guadagnarsi qualche cosa sudandosela. Esperienze formative autogestite».

Don Cuomo resistette un anno soltanto dopo i due di Alberti. Per difetto dell’elastico?

«Ho precisa memoria di un rientro da Oristano. Ma faccio una premessa: nel frattempo – 1973-74 – il cardinale Baggio aveva lasciato la diocesi di Cagliari a monsignor Bonfiglioli, che veniva da Siracusa. Monsignor Bonfiglioli all’inizio appoggiò una conduzione chiamiamola “aperta”, o “liberale”, con tutte le virgolette del caso, ma l’episcopato sardo in generale mordeva il freno, aveva difficoltà ad accettare questa situazione. E dunque ricordo quella sera quando, rientrando da Oristano dove si era svolto un certo incontro d’interesse delle varie diocesi, don Cuomo si era abbandonato a confidare a monsignor Bonfiglioli la sua nostalgia per il Brasile… Lui non vedeva l’ora di ripartire per il Brasile, dove era stato diversi anni, anche lui come missionario. E l’arcivescovo, che era a Cagliari da pochi mesi soltanto, rispose senza tanti giri di parole: “sarà accontentato”. Evidentemente monsignor Bonfiglioli si era fatto interprete di un sentire diffuso nell’episcopato».

E quindi foste al secondo ricambio. Dopo Alberti Cuomo, dopo Cuomo…

«Dopo Cuomo Sussarellu. Da Tempio venne don Salvatore Sussarellu e contestualmente iniziò la diaspora che, se non fu voluta dagli stessi vescovi, da essi neppure fu contrastata, almeno all’inizio. Ci si fidò del rettore. La realtà era questa difficoltà di gestire l’insieme, era la conflittualità discreta ma reale e anzi accentuatasi col tempo con il seminario minore di Cagliari che ci ospitava… Questo suggeriva soluzioni alternative. Quali? Con Sussarellu – e i preti d’oggi allora seminaristi so che la ricordano con piacere – si avviò l’esperienza del “piccolo gruppo”. Una esperienza gratificante. I miei erano una ventina, io avevo gli studenti di Cagliari e di Iglesias, quelli di Nuoro erano a San Mauro, quelli di Alghero e Bosa erano a Villa Tecla, prima presso le Orsoline, poi a Selargius… Insomma iniziò un periodo di confronto, con dinamiche di gruppo veramente interessanti e nuove. Debbo dire che, a mio avviso, per quella che era la mia esperienza di seminario, iniziò proprio allora, fra quelle difficoltà, il momento forse più fecondo…

«Intanto don Sussarellu andava ogni settimana a trovare uno dei gruppi sparsi e poi il giovedì ci ritrovavamo tutti insieme. Naturalmente i ragazzi fra loro si vedevano tutti i giorni in Facoltà. Però il giovedì era una giornata da passare tutti insieme, c’era l’Eucaristia… Era una giornata tutta spirituale. Iniziammo un periodo interessantissimo durato fino all’inizio del 1977, quando l’episcopato, che ormai s’era convinto che questa esperienza della diaspora non andasse bene, maturò altre decisioni. Del nuovo piano naturalmente fu assertore soprattutto monsignor Bonfiglioli: l’idea fu di riunire tutti di nuovo cercando di riformare – nel senso di “formare di nuovo” – il seminario. Per il che lo stesso monsignor Bonfiglioli, come arcivescovo di Cagliari, consegnò al Regionale, ovviamente d’intesa con tutto l’episcopato sardo, quell’ala che abbiamo occupato fino al 2005. Certo, è da dire che nel frattempo erano diminuiti anche in misura cospicua gli studenti del diocesano… Noi eravamo qualcosa come una settantina di persone: qualcosa più d’una cinquantina gli studenti, poi il rettore e gli animatori, i padri spirituali, le suore giuseppine che si occupavano dei servizi generali. Occupavamo tutti gli spazi dell’ala concessaci con un senso di disagio ambientale che non ci veniva facile superare. C’erano due bagni per ogni dozzina di studenti… e data la consueta concentrazione di orari, se alle 6,15 si deve essere tutti in cappella, allora ecco che dalle 5 c’era qualcuno già in giro. Erano difficoltà non banali. Di buono era che avevamo un ingresso autonomo da via Parraguez».

Reazioni?

«Fino al 1977 – cioè fino a che io fui al Regionale come educatore – con Sussarellu rettore la nostra fu una équipe affiatata e funzionale. Naturalmente dovevamo osservare, rilevare e, se possibile, fronteggiare le difficoltà. Se possibile, appunto. Ma non ci sembrò ce ne fossero le condizioni. Riflettemmo insieme, confrontando i punti di vista di ciascuno, se dimetterci, ma dimetterci in termini positivi… Nel senso che noi volevamo vivere una esperienza con dinamica di gruppo, sia spirituale che culturale. Queste cose si potevano fare in gruppi relativamente modesti, diventava impossibile con l’intero, con i 60 o 70 ragazzi. Perché allora sarebbe ritornato, inevitabilmente, il principio della disciplina, la tabella degli orari, ecc. Dunque la nostra realtà, allora, era orientata a potenziare gli incontri di gruppo, potenziarli in quella certa via di educazione, di formazione… Noi avevamo ancora bisogno di maturare uno sviluppo personale, e la piccola dimensione – la dimensione del gruppo di 10-12 elementi – favorisce questo, è al riparo dai rischi della massa, quasi dell’indistinto. No, nel piccolo gruppo, tutti eravamo distinti, eravamo protagonisti della crescita umana, spirituale, culturale, ecclesiale… Noi eravamo per i piccoli gruppi che si aggregano progressivamente, che cercano l’integrazione reciproca. Dall’altra parte, dalla parte dell’episcopato dal quale ormai il seminario regionale dipendeva interamente, anche sul piano finanziario, oltreché sotto il profilo formativo e del progetto culturale, la tendenza era piuttosto all’incontrario: occorre rifare gruppo, rifare il plenum, e poi decidere come articolarsi. Perché l’esigenza della articolazione era avvertita anche dai vescovi, che avevano presenti esperienze passate negative o ritenute tali: di un gruppo molto coeso suscettibile di diventare… prepotente, se così è possibile dire».

E comunque, di fatto, come team di educatori e responsabili, vi dimetteste?

«Di fatto in diversi rinunciammo all’incarico, ma per lo più i vescovi respinsero queste dimissioni presentate ciascuno all’ordinario della propria diocesi. Così don Carlo Urru, vescovo di Ampurias-Tempio, disse al suo “No, tu rientri”, e così monsignor Spanedda, che era il vescovo di Bosa e poi anche di Alghero, a don Pasqualino Ricciu: “Tu rientri”… Invece a me monsignor Bonfiglioli mi prese proprio in parola. Io ero andato da lui l’11 febbraio – una data che per me è stata sempre importante: insegnavo al Dettori, allora, e ricordo che c’era la memoria del concordato – e dunque l’11 febbraio 1977 io andai dall’arcivescovo esponendogli la difficoltà che mi legava… Io pensavo ad un servizio che privilegiasse sempre la relazione personale. Il confronto era con la Parola e la persona… Il piccolo gruppo si auto-organizzava: noi avevamo il nostro economo, facevamo a meno di chi ci serviva, la sera cucinavamo noi, avevamo ospiti a tavola chi desideravamo… E invece la riunione forzata dei gruppi ricostituiva la “istituzione” di vecchio stampo, e il “gruppone” imponeva in automatico le regole della disciplina che erano regole subite dagli studenti, non interiorizzate… Il superiore rientrava in un ruolo ingessato, disciplinare.

«Ho detto prima che ci era stato assegnato il piano alto del seminario diocesano, che allora aveva perso molti dei suoi iscritti. Quell’impoverimento data proprio da quegli anni ed è stato progressivo nel tempo successivo. I miei, i cagliaritani cioè, stavano ancora in seminario, gli altri – secondo matrice diocesana – erano invece ancora sparsi per la città, nei gruppi, chi dai salesiani, chi a San Mauro, un gruppo di Oristano – tre o quattro studenti – stava dai cappuccini… La funzione dell’animatore, tanto più in gruppi così ridotti, è essenziale. Il giovedì poi ci si riuniva tutti insieme, per discutere, confrontare opinioni e conoscenze, gli stadi di maturità acquisiti da ciascuno».

Ma l’ordine era di rimettervi insieme, tutti quanti, in uno stesso luogo. E non era possibile evitarlo. E’ così?

«Quando tornammo tutti insieme, lo spazio era più ridotto di com’era prima. C’erano quei dormitori, il vecchio impianto insomma, a rischio di spersonalizzazione. Non ci avevano dato proprio delle camere nell’ultimo piano del seminario minore… Quell’attico era stato sistemato con un’imbiancatura, era appena stato ripulito, reso più abitabile per l’estetica… Quelli erano locali che prima che arrivassimo noi erano abbandonati, e tali sarebbero ritornati dopo il nostro trasferimento nell’ala autonoma, alcuni anni dopo. Ricordo – naturalmente di un’epoca molto più recente – una discussione con monsignor Isgrò, l’arcivescovo di Sassari grande esperto di seminari, perché era stato a lungo rettore del diocesano di Oristano prima di essere nominato vescovo. All’inizio diceva: “Il sesto anno è una buona idea, i ragazzi li possiamo mettere lì…”. Così diceva all’inizio, e si faceva forza anche della opinione di monsignor Alberti, nostro arcivescovo di Cagliari. Io gli rispondevo: “Ma guardi che monsignor Alberti non c’è mai salito nell’attico. Dunque venga lei, veda…”. E quando venne, finalmente, disse tutt’altro: “Ah, don Efisio, hai ragione. Intanto qui ci vogliono almeno cento milioni per ristrutturare tutto!”…

«E allora potrei aggiungere che l’esperienza mia fatta da rettore dopo il 1992 ha confermato la validità della mia analisi, che peraltro era soltanto di buon senso: da rettore io ho avuto di nuovo 90 seminaristi e un gruppo l’abbiamo dovuto mandare in via Tel Aviv, dalle suore, perché non c’era proprio posto nell’ultimo piano del seminario diocesano di Cagliari!».

Con il rettore Sussarellu, dunque, l’ordine era di ricomporre i gruppi nel “gruppone”, ricostituendo il seminario istituzione anche sul piano fisico della sede e degli alloggi. Ma il 1977 è anche l’anno dell’addio, anzi del primo arrivederci. Come si svolsero i fatti?

«Sì, nel 1977 – dimissionario o dimissionato – io lasciai il seminario regionale. Ovviamente lo lasciai con un certo dispiacere, soprattutto per le relazioni umane che si erano create con gli altri animatori e con i ragazzi. Però non mi potevo permettere di lagnarmi o sospirare. Dovevo aprire una nuova fase nella mia vita personale e nella mia vita di prete. Infatti soltanto due giorni dopo mi incontrai con Salvatore Loi, che era uno dei professori alla facoltà Teologica, originario di Quartucciu come me, e dunque vecchio amico, e gli dissi: “Salvatore, allora possiamo vivere insieme!”. Benché con Salvatore ne avessi chiacchierato altre volte, avessi cioè ipotizzato di fare questa esperienza di comunità, era sempre mancata l’occasione, forse, per concludere. Ma lui quel giorno stesso mi rispose: “Eh sì, si potrebbe, vediamo…”. E poi: “E se lo dicessimo anche ad Andrea Portas?”. Andrea era stato a Sant’Elia con Salvatore ai tempi di Vasco Paradisi…».

Spettu fase 2, un nuovo accordo con Alberti nel nuovo ruolo di vescovo

E siamo arrivati finalmente al 1992, all’inizio del tuo rettorato. Tredici anni di filato, mentre l’archidiocesi è affidata a monsignor Alberti, che è anche il presidente della CES e dal 1988 anche presidente del Concilio Plenario Sardo in svolgimento fino al 2001. Come nacque tutto quanto?

«Era estate. Prima che riprendesse l’anno accademico e che rientrasse in sede don Cuomo, io seppi riservatamente da monsignor Giovanni Cogoni che si stava facendo il mio nome come possibile rettore del Regionale, però c’era una obiezione che alcuni vescovi facevano: “Abita a San Rocco, là sono tutti comunisti, ci vanno i preti sposati…”. Questa era anche l’obiezione che personalmente mi faceva lo stesso monsignor Cogoni, che allora era vescovo di Iglesias ma già prossimo alla pensione. Era stato a lungo rettore del seminario diocesano di Cagliari, prima di diventare vescovo nel 1970. Io stesso, da giovane prete, avevo collaborato con lui, dopo il 1963, come animatore in seminario. La sua critica era benevola ma non scherzosa, era seria: alludeva alla presenza e ai ruoli in comunità di Salvatore Loi ed Andrea Portas, e non soltanto a loro…

«A monsignor Cogoni io risposi: “Guardi, eccellenza, che a me non importa nulla di fare il rettore del seminario. Io sto compiendo un cammino di fede personale e anche comunitario, sto andando avanti tranquillo e fiducioso, è una esperienza che mi sta arricchendo moltissimo”, perché le esperienze di Salvatore Loi ed Andrea Portas e anche degli altri, la scuola popolare che avevamo aperto allora, tutto quel passaggio di operai in comunità, la realtà di Vincenzo Collu che poi s’aggiunse… Effettivamente quella di San Rocco era per me una esperienza fortissima. La presenza di dom Giovanni Franzoni, già abate di San Paolo fuori le mura e padre conciliare (allora giovanissimo), le conferenze di Arturo Paoli, le relazioni ecclesiali internazionali che avviammo… C’era una vivacità tale per cui dicevo a me stesso e, quella volta, anche a monsignor Cogoni: “Non ho nessun motivo di lasciare tutto questo”».

E dunque?

«Dunque io fui leale, parlai chiaramente. Sostenni le mie esperienze umane e di fede. Chi eventualmente avesse voluto propormi per il rettorato al Regionale doveva sapere questo e scegliere sapendo cosa sceglieva…

«Tre anni dopo, nel 1992, l’argomento tornò d’attualità nella mia vita. Allora stavo frequentando un corso a Roma. Infatti, dividendomi fra la comunità e la parrocchia di Quartucciu, ero frattanto diventato cappellano dell’Oncologico, perché nel 1984 me lo aveva chiesto espressamente monsignor Tiddia, che ormai reggeva la diocesi dopo il ritiro di monsignor Bonfiglioli. All’Oncologico avevo preso il posto di don Gianfranco Zuncheddu; dopo di lui, infatti, non si era trovato un prete disposto a diventare cappellano all’Oncologico, almeno così mi disse monsignor Tiddia…

«Ecco, nel 1992, mentre seguivo questi corsi universitari a Roma, d’accordo naturalmente con monsignor Alberti e con gli altri vescovi, capitò la crisi improvvisa al Regionale… Improvvisa? non so se sia la parola giusta. Comunque, la riflessione su vari aspetti della conduzione del seminario portò i vescovi, chi più chi meno tutti, a considerare che don Mario Cuomo aveva fatto il suo tempo. Bisognava cambiare e cambiare tutto e d’urgenza. Nacque così l’idea – o almeno come tale me l’hanno raccontata in Conferenza Episcopale – di puntare su di me, forse per la trascorsa esperienza di animatore, forse per altre ragioni. Pare che il mio nome sia stato fatto per primo da monsignor Pillolla, allora ausiliare e vicario generale a Cagliari: “Io lo vedrei bene…”. Così, senza scaldarsi troppo, con un apprezzamento moderato. Però non voleva fare lui il mio nome esplicitamente…».

Per le solite ragioni del… comunista? Dico la parola scherzando, ovviamente. Lo so anch’io che agli occhi di qualcuno la comunità di San Rocco sembrava qualche volta un peccato invece che un gioiello! Ma erano gli occhi di chi avrebbe dubitato perfino della santità di monsignor Romero!

«Beh, l’ho detto prima, il mio nome appariva, modestamente, sempre un po’ compromesso… Comunque sembrerebbe che, allora, la proposta sia stata formulata da monsignor Pietro Meloni, che era ancora a Tempio e sarebbe passato dopo qualche mese a Nuoro: “E’ uno che ci ha lavorato, conosce l’ambiente… Certo ci sono aspetti problematici, però… pazienza!”. Così – ma non ci giuro sopra – si sarebbe espresso monsignor Meloni. Iniziò così a girare questo nome di Spettu e i vari vescovi decisero di esplorare, ciascuno per proprio conto, la bontà della scelta.

«E certo, c’era da risolvere il problema di come comunicare a don Mario Cuomo la sua giubilazione. Ci voleva tatto, anche perché l’uomo lo meritava tutto. In più c’era da considerare che egli aveva già impostato il piano di lavoro per l’anno successivo… Fu monsignor Tiddia a farsi avanti, a proporsi: “Glielo dirò io”.

«Il 5 luglio 1992 eravamo tutti – tutti o quasi – a Lourdes. C’era certamente monsignor Alberti, c’erano gli altri vescovi che più spesso ci hanno accompagnato con l’UNITALSI: Tiddia, Cogoni e Pillolla… Monsignor Alberti mi disse velocemente: “Dopo la messa vogliamo parlarti…”. “Vogliamo”, il plurale. Pensai subito si trattasse di qualcosa relativa all’UNITALSI, alla pastorale sanitaria di cui mi stavo occupando…».

Invece?

«Invece… ecco che, in prima battuta, mi chiede: “Come sta andando il pellegrinaggio? e i preti? e i seminaristi?”. C’erano tutti i vescovi presenti, in quel momento, subito dopo la messa, e la cosa confermava il senso di quel verbo coniugato al plurale. Poi mi fa: “Veniamo al dunque. Te la sentiresti di fare il rettore del seminario regionale?”. Fu così, ex abrupto. Io sono rimasto sorpreso. Rispondo: “Ci vorrei pensare qualche giorno…”. E lì fu letteralmente monsignor Cogoni, con il quale, ripeto, avevo antica confidenza – lui di Quartu io di Quartucciu, tanti anni insieme al seminario diocesano – che in sardo mi disse: “Tocca, nara ca ei, cittirì”. Due volte! E così io, non insistei neppure con “A stasera”, ed accettai. Monsignor Alberti chiosò: “Naturalmente questo te lo tieni per te, almeno per adesso: è segreto”».

Una bella scena da copione. E la successiva?

«Avvenne proprio così. Andando in nave, poi, dicemmo messa nel quadrato, con gli ammalati in carrozzella tutt’intorno. L’ambiente si animò, ovviamente, c’erano i seminaristi. Alla fine della messa, secondo tradizione – una tradizione che mi pare introducemmo con il cardinale Baggio (il quale venne con noi a Lourdes anche dopo che lasciò Cagliari) – c’è un momento… per i sentimenti , per ringraziare il presidente del pellegrinaggio che nel caso era l’arcivescovo di Cagliari e presidente anche della CES, e per ringraziare naturalmente, da parte dello stesso arcivescovo, il direttore del pellegrinaggio, il dottor Giua. E nel discorso si infiorì un “Ringraziamo anche don Efisio, che ha guidato il pellegrinaggio, ci ha fatto cantare…, e poi don Efisio avrà altri impegni rientrando a Cagliari” ecc. Disse così, quasi fuori contesto…».

Forse aveva comunque l’urgenza di comunicare questa decisione segretissima, segretissima per qualche quarto d’ora… Come proseguì la scena?

«Monsignor Cogoni, che era lì dietro, gli suggeriva: “E lo dica!”… Sicché, per evitare forse creare inopportunamente curiosità, o magari perché la scia emotiva di quel momento e di quell’occasione sembrava lo imponesse come una confidenza dovuta, ecco allora monsignor Alberti che aggiunse: “Don Efisio sarà il nuovo rettore del seminario regionale”».

Entusiasmo o lacrime? Promozione o retrocessione? Come accolsero quelli dell’UNITALSI e tutti quanti i presenti l’annuncio?

«Entusiasmo, l’entusiasmo degli amici. Compresi i seminaristi, ce n’erano molti, era una buona consuetudine. Intendiamoci: l’entusiasmo fu la reazione immediata, poi cominciò la riflessione. Il rettorato significava l’abbandono dell’UNITALSI? Se sì, problemi… Ecco perché poi gli amici dell’UNITALSI si sfreddarono dopo poco. “Però c’è una clausola – aggiunse qualche minuto più tardi lo stesso monsignor Alberti, che forse intuì le sopraggiunte perplessità, perché l’UNITALSI è una famiglia, una grande famiglia –: che continui a fare l’assistente dell’UNITALSI!”. Nuovi evviva, il clima tornò caldo, empatico. A quel punto, dunque, la notizia era diffusa. Monsignor Alberti mi disse ancora: “Ricordati, rientrando fai una telefonata a tutti i vescovi ringraziandoli per la fiducia”. E qui capitò un fatto curioso… con Sassari.

«Il giro di telefonate mi pare lo avessi cominciato proprio con Sassari. Chiamai monsignor Isgrò, con il quale ci si conosceva, l’ho detto, da lunghi anni, perché quando io ero padre spirituale al seminario diocesano di Cagliari lui era rettore in quello di Oristano, e le équipe si incontravano più o meno spesso. “La ringrazio per la fiducia…”. “Quale fiducia? per che cosa?”, rispose lui. Ed io: “Ho accettato di fare il rettore del seminario regionale”. “Hai accettato di fare il rettore del seminario? Ma chi te lo ha detto? Loro dovevano solo esplorare, non nominare nessuno…”. “Scusi…”».

Un’altra scena simpatica. Immagino che poi tutto si chiarì, anzi lo do per scontato…

«Certo. Fu una partenza incerta all’inizio, ma si partì. Io avevo messo una prima condizione per accettare concretamente: di avere con me don Nino Onnis. Volevo una persona di fiducia piena, al quale poter confidare tutto, un fratello maggiore, amici amici, pure essendo noi diversissimi… E debbo dire che monsignor Alberti aderì subito alla mia richiesta. E don Onnis fu dell’équipe insieme con don Giovanni Ligas – l’attuale vicario generale della diocesi – e con don Francesco Marongiu della diocesi di Tempio, che poi diventò economo. Invece padre spirituale era don Pedroncini, e con lui contammo anche su padre Sebastiano Mosso, mentre fisso era padre Moriconi. Iniziai così una difficile ma bella avventura, veramente degna di esse riordinata».

Da dove si cominciò?

«C’era una vita da impostare, da reimpostare, che diventasse autentica vita di seminario. Io ho già avuto una grande gioia: dopo tre anni di rettorato padre Moriconi – che era un gesuita gesuita, un gesuita al quadrato, un vero gesuita, ma molto aperto spiritualmente – prima di andare a Firenze dove era stato trasferito, in una lettera ai vescovi sardi scrisse: “Il seminario con don Efisio è diventato veramente un seminario, nel rispetto dei valori che forse non si era avuto il coraggio di portare avanti prima…”.

«Esemplifico: io non sopportavo che in cappella fosse presente normalmente la metà dei seminaristi, perché c’era chi non veniva alle lodi, ecc. Don Cuomo aveva l’abitudine di mettersi al primo banco, forse perché voleva dare un esempio: era un gesto che doveva essere interpretato, e forse fu interpretato non sempre bene. Io invece presi l’abitudine si stare all’ultimo banco, ma non per controllare diciamo… fiscalmente, però il dovere della vigilanza mi toccava sul serio. Ero lì… Ma ci fu qualcosa di ancora più importante come innovazione: istituii l’adorazione eucaristica con un vincolo assoluto. Un vincolo non di disciplina poliziesca, ripeto, ma di disciplina cui si arriva per maturata convinzione, per il che era forse necessario che discutessimo. Io ritenevo l’adorazione eucaristica un momento importante nella preghiera dei seminaristi, mentre quando arrivai, un giovedì sera, cosa trovai? Che all’adorazione c’erano solo cinque o sei seminaristi…, uno su dieci e anche meno! Va detto che il giovedì sera, di fatto, mancava dalla struttura, proprio dall’edificio del seminario, la metà dei ragazzi, dato che la sera o arrivava il parroco o c’era da fare una commissione, magari dalle Paoline ad acquistare libri… Le attenuanti c’erano, ma non erano scusanti. Sicché in una certa assemblea io presi di petto la questione e dissi: “Ragazzi, ma ci crediamo a questo nostro stare insieme, a questo nostro pregare insieme, oppure no?”».

E la risposta quale fu?

«Fu unanime, ovviamente: “Sì!”. E dunque: “Allora cosa possiamo fare per esserci davvero? Questo non dipende solo da me, non dipende soltanto da un servizio… “. Sicché proposi, sparandola: “Facciamo così: ci alziamo alle 5,30 del mattino e alle 6 siamo tutti in cappella”. Eh, la reazione non fu buona all’inizio, e forse c’era da aspettarselo. Allora replicai: “Ma insomma, ci teniamo oppure no a farla questa preghiera tutti quanti insieme?”. Il fronte dei diffidenti si incrinò, qualcuno iniziò a dire: “Beh sì, si può…”. E dopo le prime voci favorevoli, ecco che alla fine tutti accettarono l’idea. Aggiustammo la proposta di base: concordammo di alzarci comunque presto e di essere alle 6,30 in cappella tutti quanti. Così partimmo».

Eravate ancora in una fase di studio reciproco, fra rettore ed équipe da una parte, studenti dall’altra. Erano più le tensioni o le fasi d’incontro e distensione?

«No, le fasi di tensione si sono sempre trasformate in momenti di crescita, dico anche per me, non soltanto per i ragazzi. Un altro incidente si verificò il primo anno, alla prima assemblea… C’erano in sala don Giovanni Ligas e un altro animatore che erano seduti con i ragazzi. Io ero solo al tavolo. La cosa non andava bene in quel modo, e lo dissi con molta chiarezza: “Giovanni vieni a sederti qui, perché si capisca da quale parte sei”. Volevo dire: l’équipe educativa porta una responsabilità collettiva, questo i ragazzi lo debbono sapere e ne debbono tener conto. E don Giovanni si adeguò subito, correttamente. Ecco, un momento di difficoltà divenuto presto capace di dar frutto positivo».

Collettivo itinerante e dialettico

Uno dei rischi che il seminario correva, posso immaginare, era quello di farsi troppo cagliaritano e poco sardo, più urbano che regionale… Si avvertiva questa possibile riserva da parte delle diocesi più lontane, magari del Sassarese?

«Già da subito, nello stesso 1992, io misi in cantiere la visita alle diocesi. Cioè dicevo: non si può amare quello che non si conosce. E noi non le conoscevamo le Chiese sarde, le Chiese lontane da Cagliari, metti di Tempio o di Nuoro… E allora sostenevo: dobbiamo programmare una serie di visite. In quel tempo la vacanza era il giovedì, secondo il canone gesuitico, il giovedì, non il sabato come è diventato dopo per allinearsi alle università…».

E dunque?

«Pensavo di prospettare questo percorso fra le diocesi sarde: partire la sera con i pullman (quelli di Giulio Dedoni, con i quali ero stato anche a Taizè e perfino in Israele, dal 1° al 7 agosto, l’ultima volta che sono stati ammessi pullman non israeliani), pernottare nel seminario locale o in qualche istituto… Eravamo una sessantina, c’era anche Giovanni Ligas disponibile a venire con noi. All’indomani del Natale, fra il Natale e il Capodanno. E che cosa capita? Che proprio alla vigilia della prima visita, che era stata programmata ad Iglesias, dov’era vescovo allora monsignor Miglio con il quale andavo molto d’accordo, morì il fratellino di un seminarista. Assemblea: non si parte. Ma noi avevamo già preso degli impegni con la diocesi, con il vescovo, avevamo previsto perfino il dettaglio: la visita della cattedrale, il pranzo a Carloforte, tutta la diocesi che ci aspettava… Come fare? La sera si era creato un movimento che puntava a far saltare l’appuntamento, a non andare ad Iglesias. Punto e basta».

Beh, la ragione era seria. E come ne usciste?

«Io dicevo: “Ma come, non si va più ad Iglesias? Non possiamo mancare”. E dall’altra, iniziando da Alessio Secci: “Ma noi non ci sentiamo di mancare al funerale del fratellino di Luca, è più importante il funerale che non la visita ad Iglesias. Ne va di mezzo il senso familiare, di amicizia con Luca e la sua famiglia…”. Io cominciai a prendere un po’ di tempo: “Capisco il vostro punto di vista, ma sento anche che c’è un impegno preso”… Dentro di me cominciavo a elaborare evangelicamente una soluzione: bisognava guardare dentro il Vangelo, qualche frase del Vangelo ci avrebbe aiutato a trovare come uscirne per il giusto. Dissi ai ragazzi: “Guardate che le scelte che noi dobbiamo fare nel sacerdozio, talvolta ci tolgono anche dagli affetti più cari… Quante volte è capitato anche a me, capiterà a voi di non poter andare ad assistere, o a seguire quel certo amico o familiare, perché c’è un impegno pastorale in scadenza quel giorno…”. Sentivo e sento ancora oggi come doveroso questo discorso. Mi rispondevano: “Sì, però…”. E io: “Abbiamo preso un impegno con la Chiesa… Certo, in astratto potremmo rimandare, ma ora siamo alla vigilia della partenza, mi parrebbe poco rispettoso verso chi ci aspetta ed ha organizzato tutto…”. Discutemmo ancora ed io mi collocai su questo concetto evangelico, duro umanamente, ma è anche vero che il Vangelo noi lo abbiamo scelto liberamente, non ci ha costretto nessuno: “Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti”. Concetti che uno deve avere il coraggio di tradurre in pratica quando viene il momento».

Una bella partita fra doveri e sentimenti. Poi però la soluzione l’avete trovata? Sono sicuro di sì.

«Era inevitabile. Ad un certo punto, uno dei ragazzi di Nuoro si fa coraggio e dice: “Don Efisio ha ragione, noi dobbiamo essere capaci…”. E così un secondo, e dopo ancora un altro: “Forse…”. A quel punto io ho un lampo, non ci avevo pensato prima: “Siccome si tratta di Iglesias e le distanze sono relative, noi potremmo organizzarci così: andiamo a Iglesias, facciamo il giro della diocesi in pullman, tutto quanto il seminario; ad un certo punto i cagliaritani con una o due macchine si staccano e vanno al funerale e poi ci ritroviamo insieme la sera. Alle 19 ci ritroviamo ad Iglesias per la messa. Poi facciamo un altro gesto: alla messa di trigesimo andiamo tutti quanti, tutto il seminario, a Nuraminis, per partecipare alla messa per il fratellino di Luca”. Il Vangelo impone il coraggio nelle scelte di vita. Il Vangelo è impegnativo nella vita di tutti i cristiani, tanto più lo è per un prete…».

Superata quella difficoltà cominciaste col vostro programma itinerante?

«Certamente. Alla scoperta della Sardegna, alla scoperta della Chiesa sarda… Io viaggiavo ovviamente in pullman con i ragazzi. Vivevo con loro ogni aspetto della vita comunitaria: insieme pregavamo, le lodi, i vespri… Poi c’era quella fraternità nel quotidiano, le prese in giro bonarie, Alessandro Simula mi imitava… Poi c’era un altro vantaggio enorme di cui potevo godere io nel mio mandato, fin dall’inizio: io ho giocato a calcio con i ragazzi fin dal primo giorno, giocavo al calcio e, modestamente, giocavo bene! Mi zaccavano, però mi difendevano anche, perché ero il rettore… Io ero molto franco con loro, urlavo, però ero capace anche di chiedere scusa, perdono, e quindi lì si iniziò una esperienza che però anche se la riempivi era un vivere, non ancora un programmare. Primum vivere, existere, deinde philosophari».

E nel merito delle strutture?

«Il problema delle strutture è un problema che ha accompagnato sempre i tre lustri del mio rettorato. Li abbiamo anche risolti, perché abbiamo costruito il nuovo seminario, ma insomma c’è voluto tempo… Tre anni dopo che ero lì, ricordo che dovemmo ancora inventare letti a castello, l’andito aveva i letti a castello, ragazzi che erano grandi di età e anche di corporatura erano concentrati addirittura in 15 o 16, forse anche più, in un andito con pochi bagni… dico sempre in quell’ala del seminario diocesano di Cagliari che ci era stata concessa… Per qualche anno, quando proprio non ce la facevamo più, e non era possibile continuare con i letti a castello, andammo ospiti in via Tel Aviv, a Genneruxi, dalle suore manzelliane».

E l’équipe?

«Ottima fin dal primo momento. Avevo chiesto consiglio al mio amico Pasqualino Ricciu, che mi indicò don Gianfranco Pilotto…, formidabile come animatore. Sarebbe stato lui a prendere il mio posto nel 2006, come rettore. Don Ninetto Vacca, allora vescovo di Alghero e Bosa e sempre sensibile alla causa del seminario, Pilotto me lo diede volentieri. Lo devo dire: allora la buona causa del seminario regionale era sentita dall’intero episcopato sardo, o quasi. Certamente più che nei tempi successivi, anche se forse si sarebbe voluta, anche in quella fase, una maggiore partecipazione. E’ giusto volere sempre di più… La materia era ed è cruciale: dal seminario passa tanta parte dell’oggi e del domani della Chiesa regionale. Don Antonino Orrù, che era allora vescovo di Ales, mi diede Corrado Melis, attualmente parroco a Villacidro, e prima parroco a Mogoro, altrettanto in gamba. C’era anche don Onnis, l’ho già citato, eravamo una bella équipe. A padre Moriconi era succeduto padre Ceccarelli, mentre padre Sebastiano Mosso veniva a confessare. C’era una realtà che filava, cresceva anche il numero, per cui nacque ad un certo punto il problema del sesto anno, quello di specializzazione dopo il baccellierato che si acquisiva al quinto. Erano ogni anno una dozzina i seminaristi interessati alla specializzazione per due anni, con don Onnis animatore, e in quel periodo, nel triennio 1995-1998, padre spirituale era don Morfino, salesiano allora professore in facoltà. Quindi fu tutto un insieme…».

Se dovessi definire in una battuta quel che per te doveva essere, nel contesto della Chiesa sarda, il seminario regionale quali parole useresti?

«Un servizio alla comunione fra le Chiese diocesane della Sardegna. Questo, soltanto questo. Ripasso con la memoria, rivedo lo sviluppo, nel tempo, di questo servizio, fra alti e bassi… Dopo monsignor Alberti che era nuorese , monsignor Cuomo iglesiente, monsignor Sussarello tempiese, monsignor Giovanni Delogu ancora nuorese, e il ritorno abbreviato di monsignor Cuomo, era toccato a me, cagliaritano orgogliosamente originario di Quartucciu, diventare rettore del Pontificio seminario regionale della Sardegna. Nell’anno 21° del suo nuovo corso, dopo il quasi mezzo secolo – 44 anni per la precisione – trascorso a Cuglieri. Ho spiegato come avvenne questa nomina, nel bel mezzo del pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes. Ho ricordato come avessi allora, nel 1992, già maturato sette anni di esperienza come animatore, o educatore che dir si voglia, dello stesso seminario maggiore – dal 1971 al 1977 – ed altrettanti, fin dalla mia ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 1963, al 1970, come padre spirituale del seminario minore. Avevo questa visione, ed ho continuato ad averla, l’ho tuttora forse con più convinzione di prima, della istituzione: un servizio alla comunione fra le Chiese locali, le Chiese diocesane della Sardegna, un luogo di “impegnativa formazione comune” del giovane clero, proprio come scrive il Concilio Plenario Sardo nel 2001, quando appunto sostiene – testualmente – che “L’importanza di questo organismo regionale si coglie ancor più oggi, quando la complessità della missione evangelizzatrice e la comunanza dei problemi pastorali della Sardegna, pongono ai sacerdoti più che mai l’esigenza di una impegnativa formazione comune”.

«E’ importante questo punto, tutto ruota attorno ad esso. Non un collegio qualsiasi, ma un luogo di familiarità interpersonale, di crescita umana, oltreché spirituale e culturale, comune, un luogo di condivisione e scambio in una fase eccezionalmente difficile ma anche potenzialmente bellissima della propria formazione, in vista del ministero. Secondo questa linea ho cercato in tutti i modi di incrementare la sensibilità di tutti a una visione di Chiesa la più larga possibile, oltre cioè i confini della diocesi di provenienza. La Chiesa è universale per definizione, e partendo da questa consapevolezza di fede ho proposto ai seminaristi, insieme con l’intera équipe educativa, una maturazione di esperienze che dessero concretamente a ciascuno la percezione della complessità, delle diversità che vogliono e sanno reciprocamente integrarsi. Per questo si è iniziato da subito il giro per le diocesi: ogni qualche settimana tutti quanti insieme partivamo in pullman e raggiungevamo una diocesi. L’incontro con il vescovo, con i suoi collaboratori, con il vicario generale che ci illustrava le caratteristiche del territorio e della Chiesa locale – le parrocchie, le associazioni, i gruppi ecc. –, le tradizioni spirituali… e poi si andava a conoscere direttamente sul posto, luoghi e comunità, istituti, una quantità di situazioni fino ad allora ignote… Si familiarizzava con il clero, con gli attivi del laicato, si faceva sosta negli accoglienti Seminari diocesani… I rapporti poi continuavano nel tempo, si tornava per certe occasioni speciali…».

La questione delle strutture, convivendo con la precarietà

Sì, abbiamo anche accennato alle difficoltà persistenti nella logistica del Regionale, a Cagliari, in quella parte del diocesano che monsignor Bonfiglioli aveva concesso nel 1977 e che si prese ad utilizzare dall’anno successivo, riassorbendo la diaspora. Non più un piano soltanto, come all’inizio, del tutto insufficiente, ma un’ala dell’allora capientissimo seminario diocesano inaugurato nel 1960 e voluto con tanta determinazione da monsignor Botto. Possiamo ripartire da qui, va bene?

«D’accordo. Appena due anni dopo la mia nomina gli studenti erano una novantina. Almeno quelli del sesto anno, come ho detto prima, li mandammo in una sede delle suore manzelliane, le Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso. Per gli altri ci aggiustammo, cosa potevamo fare? Ancora letti a castello messi un po’ ovunque, bisognava accontentarsi in quell’emergenza, accontentarsi anche dei pochi servizi… Una bella lezione di rinforzo del carattere e della capacità di adattamento, ma oggettivamente anche un disturbo alla serenità del quotidiano, cioè alle condizioni per uno studio sereno e proficuo, ecc.

«Nel 1998, grazie molto a monsignor Tiddia, che allora era membro della Commissione amministrativa della CEI, fu stanziata una grossa cifra per la costruzione di un edificio nuovo. Ben 5 miliardi di lire, somma enorme anche se insufficiente, e infatti fu poi integrata dai contributi delle singole diocesi sarde…».

Ecco, dettagliamo meglio questo passaggio.

«Intanto le manzelliane. L’intesa con loro era per un anno, poi dovemmo però raddoppiare, anche se le suore non erano molto convinte, anzi non lo erano per niente. Mi ricordo che la superiora, anzi la madre generale – una donna arguta e capace – mi disse, col sorriso ma anche seria: “Guardi, don Efisio, il secondo anno perché ce lo chiede lei, ma in vescovi non lo meriterebbero proprio!”. Sì, era una gratificazione per me, per la fiducia che m’ero conquistato, però – a vederla con l’occhio distaccato che il tempo passato consente – era anche una spia importante: il giudizio di un soggetto esterno, come era quella madre generale, verso i nostri vescovi che allora, e debbo dire purtroppo anche dopo, o forse soprattutto dopo, non hanno mai mostrato – con qualche meritoria eccezione che ho prima ricordato – di avere davvero a cuore le sorti del seminario regionale. Non è un’accusa, intendiamoci, soltanto una constatazione. Ho avuto modo di trattare la questione del seminario anche in sede di CES – con tutti i vescovi che mi ascoltavano, nel 2005 – ed ho scritto memorie e lettere. Risposte?».

Risposte zero, questo lo so io.

«Fatto il secondo anno bisognava riportare tutto in seminario. Con monsignor Miglio, che allora era anche il segretario della CES, e con il quale, ripeto, ero riuscito a creare un affiatamento molto positivo, si comincio a pensare di chiedere un altro piano al diocesano. In quel momento, ripeto, noi disponevamo di tre piani più il piano terra, in quell’ala offertaci da monsignor Bonfiglioli. Il sacrificio che la diocesi di Cagliari aveva fatto a nostro vantaggio era, in verità, più apparente che reale anche perché il numero degli studenti del diocesano si era di molto ridotto e la cosa si poteva fare, e si era fatta, senza creare troppo disagio al seminario minore. Dunque tre piani più il piano terra. Sembra tanto, ma così non era. Gli spazi restavano inadeguati. Peraltro sapevamo che, proprio a causa del continuo decremento delle iscrizioni nel diocesano, c’erano dei piani completamente disabitati di fronte a noi, e quindi eravamo intenzionati a chiedere qualcos’altro e magari a ristrutturare… Però ci voleva un forte finanziamento…

«Allora – era l’inizio del 1998 – monsignor Miglio mi chiamò ad Iglesias, mi tenne nella stanza dove aveva dormito Giovanni Paolo II!…e mi invitò a scrivere tutta la storia del Regionale da quando era arrivato da Cuglieri e in particolare la storia della perdurante insufficienza logistica, evidenziando la necessità assoluta di altri spazi dato il numero relativamente elevato dei seminaristi. “Manderemo questa lettera alla CEI”, mi disse. Allora presidente era il cardinale Ruini e Tettamanzi era il segretario generale, mi sembra».

Con quale risultato?

«Restammo sorpresi, favorevolmente sorpresi: perché dopo poche settimane dacché mandai, firmandola come rettore, quella lettera alla CEI – lettera che certamente era stata accompagnata da un intervento della Conferenza Episcopale Sarda – l’economo della CEI venne a fare un sopralluogo a Cagliari per capire cosa effettivamente serviva, cosa concretamente si poteva fare. Stette a Cagliari ventiquattro ore. Io fui con lui tutto il tempo. Mi diceva: “Ma padre, qui ci vuole un altro seminario, altro che sistemare un’ala!”. Girando aveva visto l’indecenza – dico per il numero – dei servizi igienici, cose così… Se ne andò e per qualche tempo e non si seppe nulla.

«Come ho già detto, monsignor Tiddia intanto era entrato intanto nel Consiglio amministrativo della CEI per cui seppe pilotare abilmente l’attenzione di tutti i suoi colleghi sulla questione nostra, spingendo perché ci fosse un aiuto tangibile, corposo, adeguato. E poi? Ricordo che la Conferenza Episcopale Italiana era convocata in assemblea nel maggio 1998. Svolse i suoi lavori. E in uno di quei giorni di svolgimento dell’assemblea, quando anche i nostri vescovi erano lì a Roma, ecco arrivare la bella notizia… Eravamo in refettorio per il pranzo, quel giorno; mi chiamano a rispondere al telefono. Ora – faccio questa breve parentesi – doveva essere una ragione importante, perché negli anni in cui sono stato rettore avevo disposto che non fossi mai chiamato, se non in casi eccezionali, per rispondere al telefono. Non volevo allontanarmi dal refettorio. Avevo infatti saputo che durante i pasti era frequentissimo che don Cuomo, negli anni del suo rettorato, stesse più fuori, al telefono, che non dentro. E la cosa non piaceva a nessuno, faceva perdere sia al rettore che ai ragazzi la opportunità di colloquiare in distensione, senza troppe formalità, discutendo delle questioni di maggior interesse. Chiusa parentesi».

La telefonata dunque si annunciava preziosa. Ma anche positiva?

«Si, positiva. Era monsignor Pillolla che da Roma mi chiamava per una urgenza. Dovrei anche dire che con monsignor Pillolla non ci sono mai stati grandi rapporti di confidenza: molto rispetto reciproco, anche simpatia personale, da parte mia certamente, anche da parte sua credo, ma i nostri orientamenti sono sempre stati molto diversi. Mi dice: “Efisio! La CEI ha stanziato 5 miliardi di lire per il seminario!”. Incredibile. Ritorno in refettorio qualche minuto dopo, proseguiamo il pranzo e prima della preghiera finale dico: “Ragazzi, vi debbo dare una bella notizia che mi hanno comunicato pochi minuti fa: la CEI ha stanziato 5 miliardi per la costruzione del nuovo seminario regionale”. Entusiasmo, scene di giubilo…».

E chi fu il soggetto chiamato a gestire, per conto della CEI, l’intero progetto?

«La CES. A noi fu detto da subito: voi non ve ne dovete occupare, ci penseranno i vescovi. E però di fatto noi sapevamo come andavano le cose e anche come dovevano andare, perché vivevamo lì e avevamo la esperienza del seminario. L’ingegnere fu indicato subito a monsignor Alberti dai neocatecumenali. Sembrò che dovesse essere una prestazione gratuita, poi così non fu, o non poté essere. Loro si erano offerti. Credo ci siano ancora delle pendenze da sistemare, non sono sicuro.

«L’équipe educativa era tenuta a distanza, però su alcuni aspetti fummo consultati: la stessa impostazione generale del seminario, debbo dire, è mia… Io passavo intere mattinate dall’ingegnere, e cercavo di fargli recepire questo mio concetto del seminario: una struttura con una specie di doppia dimensione per una doppia vocazione, o un doppio utilizzo: una parte interamente vivibile dal seminario nella sua autonomia, per le sue tipiche esigenze; ed una parte invece aperta ai bisogni della Chiesa locale, con spazi utilizzabili come le cappelle, l’aula magna, ecc.

«Così come pensavo a una parte che fosse di accoglienza ai preti di passaggio in città. Venendo dall’interno e dovendosi trattenere per giorni o settimane a Cagliari, essi erano sempre presi da questa incertezza di dove sistemarsi, cercare un istituto di suore, un convento…, ma tutto era nella precarietà. Ecco perciò la mia idea, destinata a scontrarsi successivamente con l’opinione di monsignor Mani… La mia idea di accoglienza di quei preti di passaggio, cioè di uno spazio per la ospitalità occasionale, o di ospitalità di quei professori non gesuiti della facoltà Teologica che non avevano casa in città, era stata anche dei vescovi sardi, a suo tempo. Ed era l’idea che monsignor Bonfiglioli soprattutto aveva condiviso ed era stata approvata da Paolo VI: che i tre piani più il pian terreno nel quale siamo poi rimasti fino al 2005 restassero con noi, con il Regionale, per soddisfare questi bisogni aggiuntivi. Invece monsignor Mani quei locali, dopo la inaugurazione del nuovo edificio, se li è ripresi…».

S’alza un cantiere ambizioso e dimezzato

Scorriamo quell’agenda, può essere interessante.

«Partì questo progetto fra grandi idee nel 2000, con monsignor Alberti arcivescovo di Cagliari e presidente della CES. Tutto si concluse in cinque anni circa, ma poi al seminario rimase soltanto l’edificio nuovo perché, ahimè, quello in cui esso era ospitato dal 1977-1978 se lo riprese la diocesi di Cagliari… Di fatto il progetto-seminario fu dimezzato. E’ stato un peccato. In quei locali – che di fatto non servivano alla diocesi di Cagliari, non le erano necessari – io pensavo avremmo potuto sistemare i ragazzi dell’anno propedeutico e del primo biennio, che ha un indirizzo piuttosto filosofico che non teologico; le camere e gli studi, ma anche la cappella, l’aula per i corsi speciali, la biblioteca… Io ravvisavo l’esigenza di una certa autonomia dei ragazzi del biennio o del propedeutico, sì coinvolgendoli insieme con gli altri, ma anche rispettando i tempi della loro vocazione, con l’aiuto di una piccola équipe a parte».

Si pensava, perciò, di riservare il nuovo edificio al triennio teologico, al sesto anno di specializzazione ed all’accoglienza. E’ così?

«Esatto. Ma questo nostro progetto si è infranto nella volontà di monsignor Mani che nel 2005 – quando abbiamo inaugurato il nuovo edificio – era soltanto arcivescovo di Cagliari, ma che dall’anno successivo è diventato anche presidente della CES e forse avrebbe dovuto considerare con maggior comprensione, a mio parere, le esigenze regionali, di tutte le diocesi che si specchiavano e si specchiano nel seminario maggiore interdiocesano. Io ho una documentazione anche fotografica – sono almeno mille scatti – molto bella di tutte le fasi di costruzione del nuovo edificio. Però di fatto il progetto come era stato pensato non si è realizzato».

Tutto questo nel silenzio – oggi si adopera spesso l’ossimoro “silenzio assordante” – degli altri vescovi. Personalità deboli? Incapacità effettiva di difendere, attraverso quello regionale, l’interesse anche della propria diocesi?

«Non voglio permettermi un giudizio. Registro quel che è avvenuto e che ho cercato di contrastare con i mezzi che avevo. Ma che non bastavano. Dal 1966, dalla delibera di papa Paolo VI, i seminari regionali sono usciti dalla diretta competenza della Congregazione vaticana – quella che si chiama “dell’Educazione cattolica” – per andare in capo direttamente alle Conferenze Episcopali regionali.

«Però direi che anche la partenza alla volta di Ivrea di monsignor Miglio, che era il nostro miglior… alleato, insieme con monsignor Tiddia, nel senso che meglio comprendeva e condivideva il nostro progetto, ebbe la sua parte. E siamo qui a qualche anno prima che giungesse in Sardegna monsignor Mani. Nel 1999, alla vigilia dell’inizio dei lavori edilizi, monsignor Miglio lasciò la diocesi di Iglesias e la Sardegna, e dunque anche i suoi incarichi nella CES. Di riflesso, anche l’impegno nell’attuazione del progetto del nostro seminario. Nei nuovi assetti della Conferenza Episcopale Sarda, la segreteria passò a monsignor Piseddu. Sì, s’interessò, si occupò, ma non avemmo in lui una sponda per realizzare l’obiettivo che ci eravamo dati e che era interamente nell’interesse della Chiesa sarda, non di questa o quella diocesi, no della Chiesa sarda tutta intera.

«Io dico soltanto che il cantiere era aperto e si poteva procedere in un modo o in un altro, bisognava avere la lucidità di vedere nel tempo l’utilità o la non utilità di quel che stavamo facendo, delle istruzioni che stavamo dando agli ingegneri. Bisognava anche tener conto, da parte della committenza – cioè dei vescovi –e soprattutto delle esigenze di chi ci avrebbe vissuto nel seminario! E magari bisognava innamorarsi di meno di qualche idea propria o andar meno per partito preso. Faccio il caso della terrazza: si poteva fare, noi la chiedevamo e non l’abbiamo avuta, avrebbe potuto servire anche come supporto di alcuni servizi della casa, ma avrebbe potuto servire anche come luogo da vivere, la sera nella buona stagione, in alto, a poche decine di metri dalla pineta di San Michele. E invece ci si rispose: “Non facciamo una pista come all’aeroporto di Elmas!”. E con questi argomenti non abbiamo avuto la terrazza! Così si è andati avanti per alcuni anni fino alla inaugurazione, bypassando anche l’arrivo di monsignor Mani che è della tarda estate 2003… Così si è proceduto con fatica, con sofferenza. Ho maturato proprio la convinzione che l’episcopato sardo non abbia mai preso a cuore, ma davvero, la sorte del seminario regionale. L’ho già detto, e non è un giudizio sulle persone questo. E’ una constatazione di scelte che peseranno nel tempo. Intendiamoci: non è che si tratti di una materia semplice. Di difficoltà ne abbiamo visto in tutte le altre zone d’Italia in cui c’è un seminario regionale».

E il papa? L’avete aggiornato sul procedere delle cose?

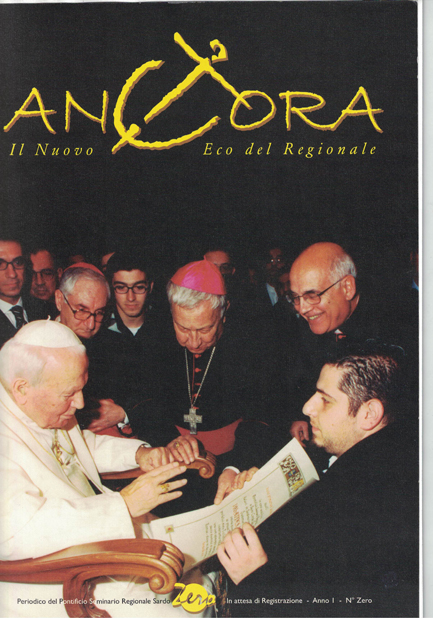

«Beh, dal papa, da Giovanni Paolo II, siamo stati nel 2000 per la benedizione della prima pietra del nuovo seminario, per il resto abbiamo informato la Congregazione competente. Certamente i vescovi ne avranno parlato durante le loro visite ad limina. Nel 2000 siamo andati con qualche vescovo, con monsignor Alberti, monsignor Piseddu, monsignor Meloni e anche monsignor Vacca… Siamo andati noi tutti quanti del Regionale… Nel numero zero del nuovo Eco del Regionale abbiamo documentato tutto, cronaca e fotografie, la copertina. Il papa stava già male. Poi l’inaugurazione, nel 2005, è avvenuta quando già era stato eletto papa Benedetto XVI…

«Debbo dire – adesso per associazione di idee – che, col seminario, io sono stato, oltreché quella volta a Roma, due volte in Terrasanta. La prima, da animatore, quando era rettore don Sussarello, la seconda volta invece da rettore, quando avemmo come guide due competenti come don Morfino per gli studenti del biennio, e monsignor Miglio per quelli del triennio».